このページの目次

永住許可取消制度の法的根拠

日本に在留する外国人の在留資格取消し制度は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4に規定されています。この規定により、法務大臣は一定の事由に該当する場合に、外国人が現在有する在留資格(ビザ)を取り消すことができます。永住許可(いわゆる永住権)も例外ではなく、厳しい審査を経て取得した後であっても、入管法で定められた取消事由に該当すれば永住者の在留資格が剥奪され得る制度となっています。そして,令和9年(2027年)4月1日からは更に改正法が施行され,永住資格の取消の範囲が広がることになりました。

在留資格を取り消された外国人は、原則30日以内に日本から出国しなければならず、その後一定期間日本への再入国禁止措置(上陸拒否期間)が科されることも定められています。永住者の場合、日本での生活基盤に直結する重大な問題となるため、この制度の適用には慎重な手続きが踏まれます。

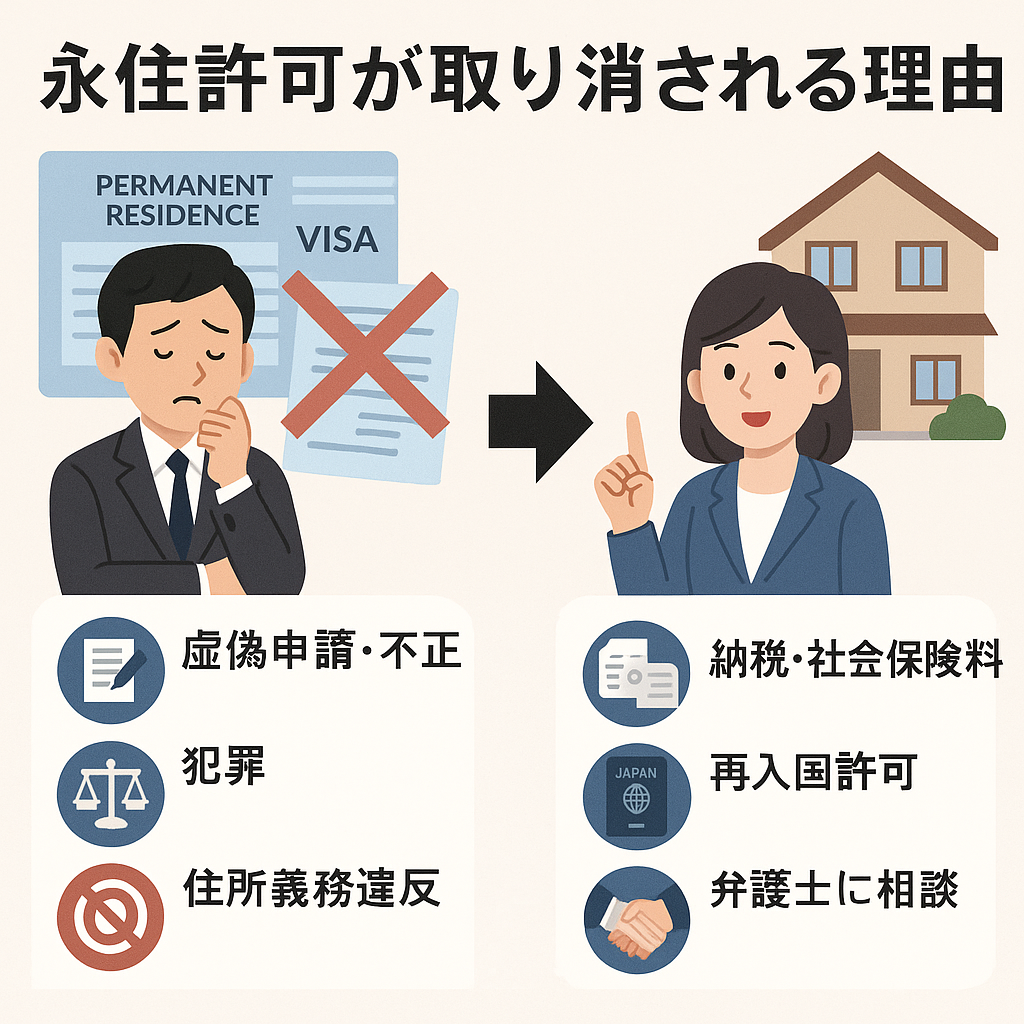

永住許可が取り消される主な事由

2027年4月から実施される入管法第22条の4第1項各号には具体的な取消事由が定められており、それらは大きく分けて「不正取得によるもの」「在留活動義務違反」「住所届出義務違反」の3つに分類できます。永住者の場合、特に以下のような行為・状態が取消しの対象となり得ます。

- 虚偽申請・不正手段による永住許可取得: 偽造書類の提出や虚偽の申告など、不正な手段で永住許可を得ていたことが発覚した場合、永住許可は取り消されます。例えば、偽装結婚や虚偽の経歴で永住権を取得した場合は典型的な取消事由になります。これは入管法の規定する「偽りその他不正の手段」による在留資格取得に該当し、厳格に対処される行為です。

- 犯罪行為による退去強制・取消し: 2027年4月から新設される規定により,永住者であっても重大な罪を犯した場合には、退去強制(強制送還)の対象となります。現行法では「1年以上の実刑判決」や「麻薬類の犯罪による有罪判決」などは退去強制事由に該当し、永住資格者でも日本から強制退去させられ、その結果永住資格も失われます。さらに2024年改正入管法では、殺人や強盗、窃盗、詐欺、危険運転致死傷といった重大犯罪で拘禁刑(刑期に制限なし)に処された場合にも永住資格取消しが可能となる規定が新設されました。ただし、この新たな規定は過失犯や交通違反など軽微な犯罪は含まれておらず,資格取消の対象となるかどうかは注意を要します。

- 住所届出義務違反(未届・虚偽届出): 中長期在留者(永住者含む)は住居地を定めた場合、市区町村役場で住民登録を行い、入管当局にその住所を届け出ることが法律で義務付けられています。転居したのに90日以内に新しい住居地を届け出ない場合(正当な理由がない場合)や、虚偽の住居地を届け出た場合には、在留資格取消しの事由に該当します。例えば引越し後に住所変更を届け出ず所在不明となったケースや、実際に居住していない場所を住所として届け出たケースでは、永住資格であっても取消しが検討され得ます。なお入管法上、住居地の届出は新たに中長期在留者となった日から14日以内に行うことが求められていますが、取消し事由としては「90日以内に届出をしなかった場合」とされています。

- 納税・社会保険料の故意の未納: 2027年から実施される法改正で追加された事項として、税金や年金・健康保険料など公租公課を故意に滞納した場合も永住資格取消しの対象に含まれることになりました。日常的に納税義務や社会保険料の支払いを怠り、かつそれが故意で悪質と判断されるケースが該当します。ただし、うっかり支払い忘れをした場合や病気・失業などやむを得ない事情で一時的に滞納した場合に直ちに取消しとする意図はないとされています。あくまで悪質な長期滞納者に対処するための規定であり、通常の永住者の大半には無関係と言えるでしょう。実際、出入国在留管理庁も「軽微な入管法違反(例えば在留カードの不携帯や更新失念)で永住資格を取り消すことは想定していない」と説明しています。

- 長期出国などによる居住実態の喪失: 永住者であっても、日本国外への出国時には「再入国許可」を適切に取得する必要があります。再入国許可を得ずに日本を離れた場合(いわゆる単純出国)、その時点で永住資格を含む在留資格は消滅します。また、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得ても、その有効期間中(通常は最長でも永住者で5年、みなし再入国なら1年)に日本に戻らなければ永住資格は失効します。例えば、「うっかり再入国許可を取らずに海外に長期間滞在してしまい、結果として永住資格が失効した」というケースは実際に少なくありません。特に新型コロナ禍では帰国予定が延びて1年を超えてしまい永住資格を失う事例も発生しました。永住者といっても、日本国内に居住実態がなくなればその資格を維持できない点に注意が必要です。

以上が主な取消し事由ですが、基本的に真面目に生活していれば永住権が取り消されることは滅多にありません。日々の生活の中で法令を遵守し、必要な手続きを怠らなければ、永住資格を喪失するリスクは極めて低いと言えるでしょう。

永住許可取消しの事例・統計

実際のところ、永住者の在留資格が取り消されるケースは非常にまれです。出入国在留管理庁が公表したデータによれば、2024年に在留資格取消しとなった件数1,184件のうち、「永住者」の取消件数はわずか4件に過ぎません(出入国在留管理局の統計資料HP)。2024年末時点で永住者数は約91万8千人にのぼることを踏まえると、取り消し事例は全体の0.001%程度という極めて低い頻度です。過去数年の統計を見ても、永住者の取消しは毎年ごく数件から十数件程度にとどまっています(大半の取消事例は技能実習や留学など他の在留資格で発生しています)。

取消事例の具体例としては、先述の通り再入国許可なしに長期出国して永住資格が失効したケースが比較的見られます。また、虚偽申請による永住取得が後に発覚した事例や、住所無届による所在不明で取消しとなった事例も報告されています(例えば、永住許可後に所在をくらまして税の滞納や不法就労をしていたケース等)。しかしながら、これらはごく一部の悪質なケースであり、善良に生活している永住者が突然取消処分を受けるようなことは基本的にありません。安心して生活するためにも、次項で述べるような注意点を守ることが大切です。

永住資格を維持するためのポイント

永住者がその資格を維持し続けるためには、日頃から以下の点に留意することが重要です。

- 住所変更の届出を徹底する: 引越しや転居をした場合は、市区町村役場での住民登録手続きに加え、14日以内に新住所を届け出ることを忘れないようにしましょう。住民基本台帳への登録情報は入管当局にも連携されますが、法律上は入管庁長官宛の届出義務があります。特に古い住所を抜けてから90日以内に新住所を申告しないと取消しリスクが生じます。転居の際は速やかな届出を心掛け、万一90日以内に新居が定まらない事情があるときは専門家に相談しましょう。

- 税金・社会保険料を期限内に納付する: 所得税・住民税や健康保険料・年金保険料などの公租公課は、日本人と同様に永住者にも納付義務があります。故意の滞納は永住資格取消の新たなリスクとなりました。経済的に困難な状況であれば放置せず、役所に相談して分納などの措置を取りましょう。うっかりミスや一時的困難による滞納で即取り消しになることは想定されていませんが、悪質と見なされないよう計画的な納付に努めることが大切です。

- 再入国許可の取得と有効期限の管理: 海外に一時出国する際は、必ず再入国許可(またはみなし再入国)の手続きを取るようにします。みなし再入国許可で出国する場合でも「出国後1年以内に必ず帰国する」ことを厳守してください。万一、やむを得ない事情で再入国する期間が1年を超えそうなときは事前に入管で特別な延長ができないか確認しましょう。再入国許可そのものは永住者なら最長5年まで取得できます。パスポートの有効期限にも留意し、許可期間中に失効しないようご注意ください。再入国の手続きを怠って永住資格自体を失わないよう常にスケジュールを管理しましょう。

- 在留カードの適切な管理: 永住者には在留期間の更新こそありませんが、在留カードには7年間の有効期限があります。在留カードの有効期限が切れる前に更新交付手続きを行うことを忘れないようにしてください。在留カードの常時携帯も法的義務です。携帯義務違反(うっかり家に置き忘れた等)は即座に永住資格取消し事由にはなりませんが、罰則(過料)の対象となります。日頃からカードの携帯場所を決め、更新時期もカレンダー等で管理しておくと安心です。

- 法令遵守と正確な情報提供: 日本の法律を遵守し、交通違反やトラブルにも注意して生活しましょう。重大な犯罪行為は退去強制や取消しに直結しますし、軽微な違反でも累積すると入管当局から動向を注視される可能性があります。また、入管への各種申請書類(在留期間更新や永住申請など)には常に正確な情報を記載し、虚偽の申告は決して行わないことが肝要です。虚偽申請は発覚した時点で永住資格取り消しは免れません。何らかの事情で申請内容に変更や矛盾が生じた場合も、そのままにせず専門家に相談して適切な対応を取るようにしましょう。

以上のポイントを守ることで、ほとんどのケースで永住資格取消しは防げます。永住者だからといって油断せず、引き続き良き日本の居住者としての責任を果たすことが、自身と家族の安定した生活を守ることにつながります。

永住許可取消処分への不服申立て

万が一、自分の永住資格について取消処分の通知を受けた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。入管法の手続き上、在留資格を取り消す前に対象外国人には「意見聴取」の機会が与えられます。これは入国審査官が本人から事情を聞き取り、弁明や証拠提出の場を提供する手続きで、法律上法務大臣の義務として規定されています(入管法22条の4第2項)。意見聴取に呼ばれた際は、取消し事由についての誤解や正当な理由があればこの場で主張し、必要な証拠を提出することが重要です。

例えば、配偶者ビザで長期間別居していたが正当な理由があった場合や、病気で一時的に活動できなかった場合などは、この段階で事情を説明し適切に対応することで取消しを免れられる可能性があります。

それでも最終的に永住資格取消しの処分が下された場合、本人はその決定に対して不服を申し立てる手段があります。具体的には、行政不服審査請求や行政訴訟(処分取消訴訟)によって争うことが考えられます。例えば処分の通知を受け取った日から6か月以内であれば、国(法務大臣)を被告として処分の取消しを求める裁判を起こすことが可能です。実際に入管処分を巡って裁判となった事例もあり、裁判所が入管の判断を覆して処分取消しを命じたケースも存在します。

異議申立てや訴訟では法律の専門知識と十分な準備が不可欠です。自分だけで対応するのは難しいため、早い段階で入管法に詳しい弁護士や行政書士に相談することをお勧めします。不服申立てには期限もありますので、通知を受け取ったら速やかに行動しましょう。

永住資格が取り消された場合の影響

残念ながら永住資格が取り消されてしまった場合、その法的・実務的な影響は非常に大きいものがあります。まず在留資格「永住者」は即時に失効し、日本に在留する法的根拠を失うことになります。入管当局から交付される在留資格取消通知書には、通常「〇日以内に出国するように」といった出国期限(原則30日以内)が指定されます。

この期限までに自主的に出国しない場合、退去強制手続に移行し、入国警備官による収容や送還が行われる可能性があります。特に、取消しの事由が入管法22条の4第1項第1号・第2号(不正入国に係る重大なもの)に該当する場合には、猶予なく直ちに退去強制手続に付される扱いとなっています。

再入国禁止期間(上陸拒否期間)にも注意が必要です。在留資格を取り消された外国人は、その事由に応じて一定期間日本への再入国が認められなくなります。一般的には、虚偽申請や不正入国など悪質性の高い事案では5年間、それ以外の事由(住所届出違反など)では1年間の上陸拒否期間が科されるとされています。ただし、取消しに正当な理由があると認められた場合や人道的配慮がなされる場合には、この期間の短縮や解除が認められる可能性もあります。

家族への影響についても考慮しなければなりません。永住者本人の資格が取り消されても、配偶者や子どもの在留資格が直ちに連鎖的に失われるわけではありません。たとえば、配偶者や子が既に「永住者」の在留資格を持っている場合、それ自体は維持されます。一方、配偶者が「永住者の配偶者等」といった資格で在留していた場合、永住者本人の取消し後はそのままでは在留継続が難しくなるため、適宜「定住者」など他の在留資格への変更許可を受けて引き続き日本に在留する道が用意されています。入管当局も、家族の生活基盤を断絶しないよう柔軟に対応する姿勢を示しており、永住者本人に特段の事情がない限り職権で他の在留資格へ変更を許可する方針がとられています。実際、多くの場合は永住取消し後に「定住者」資格が付与され、引き続き日本で暮らせる措置が見込まれます。ただし、今後も税や社会保険料を全く払う意思がないとか、犯罪を繰り返すおそれが高いと判断されるような場合には、こうした救済措置は取られず、永住資格取消しの結果として日本からの退去(強制送還)に至るケースもあり得ます。

永住資格が失われることは、本人のみならずその家族の生活や将来設計にも甚大な影響を及ぼします。住居・職業・教育など様々な面で支障が生じるため、処分を受けた場合には速やかに専門家に相談し、可能な対策(在留資格の変更申請や在留特別許可の嘆願など)を検討する必要があります。状況によっては、日本に残るために新たにビザを取り直す道を模索することも考えられます。いずれにせよ、一度永住資格を失うと元に戻すのは容易ではないため、日頃から前述の注意点を守って生活することが最善の予防策となります。

専門家への相談が有効な場面

永住資格の取消しに関わる問題や不安を抱えたときは、早めに専門家(行政書士や弁護士)へ相談することが何より有効です。専門家は最新の入管法令や運用に通じており、事前の予防策から万一処分を受けた後の対応まで、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。特に次のようなケースでは、迷わず専門家に相談することをお勧めします。

- 在留資格取消しの疑いがある場合: たとえば、自分が入管法違反をしてしまった可能性がある、最近入管から事情確認の連絡を受けた、といった場合です。取消し事由に該当するかもしれない状況に心当たりがあるなら、早期に専門家に状況を伝え、指導を仰ぎましょう。適切な対応策(不足書類の提出や違反状態の是正など)を講じることで、取消しを回避できる可能性があります。

- 入管から意見聴取の通知を受け取った場合: これは実質的に在留資格取消しの審査が開始されたことを意味します。意見聴取では何をどのように述べるかが極めて重要です。専門家のサポートを得れば、主張すべきポイントの整理や必要資料の収集、当日の同席(※行政書士や弁護士は同行可能)など心強い支援が受けられます。限られた弁明の機会を最大限に活かすためにも、プロの助言を得ましょう。

- 在留中の身分・活動に大きな変更が生じた場合: 永住者本人やその家族について、離婚・別居、転職・失業、長期の海外出張・留学など生活環境の大きな変化があった場合も要注意です。それ自体で直ちに永住取消しになるわけではありませんが、場合によっては入管への届出義務が生じ、将来の永住維持に影響することもあり得ます。例えば家族が離婚しても永住権は維持されますが、周辺の在留資格状況によっては専門家のアドバイスが有益です。

- 税金・社会保険料の滞納がある場合: やむを得ない事情とはいえ滞納が続いている場合、前述の新制度に照らして不安があるでしょう。このようなケースでも、早期に専門家や役所に相談し、納付計画の立案や猶予の申請など適切な措置を取ることが大切です。専門家は役所との交渉方法や滞納処分の回避策についても知見があります。

以上のように、永住資格取消しは外国人にとって生活の根幹を揺るがす重大問題ですが、適切な知識と対応によって多くは防げるものです。制度改正などで状況も変化しますので、常に最新情報にアンテナを張り、不安な点は信頼できる専門家に相談してください。日本で安心して暮らし続けるために、私たち永住者一人ひとりがルールを正しく理解し、早め早めの対策を講じることが何より重要です。

お問い合わせはこちらから。