Archive for the ‘入管法,法改正その他’ Category

外国人採用・面接で知っておくべき法的リスクと適切な対応

外国人労働者の数は年々増加し、令和6年(2024年)10月末時点で約230万人と過去最多を更新しました。中小企業の皆様にとっても、外国人材の採用機会が確実に増えています。しかし、法的ルールを知らずに対応すると取り返しのつかないリスクを招く恐れがあります。本記事では専門的な法律知識がなくても分かるよう、外国人労働者を採用・面接する際に押さえておきたいポイントを平易な言葉で解説します。特に人材派遣業の企業の方には、違反があれば次回の派遣許可が更新できなくなったり、最悪の場合許可取消しにつながり得るリスクについて、ぜひ知っておいていただきたいところです。

外国人雇用に関する基本的な法的ルール

外国人を雇用する際には、大きく分けて 入管法(出入国管理及び難民認定法)と 労働法 の2つの観点から守るべきルールがあります。

入管法上のポイント(在留資格の確認)

まず最も重要なのは、採用しようとしている外国人が適法に就労できる在留資格を持っているか確認することです。在留資格によって日本でできる活動内容(職種や勤務時間など)が決まっており、原則として就労可能な在留資格は約20種類存在します。それ以外の資格(例えば「留学」や「家族滞在」など)の場合、別途「資格外活動許可」を得ていなければ報酬を伴う労働はできません。

必ず採用前に在留カードを確認し、就労制限の有無をチェックしましょう。万一、許可されていない資格外の職種で働かせてしまった場合、企業側も「不法就労助長罪」という犯罪に問われる可能性があります。

例えば、留学生のアルバイトが週28時間の制限を超えて働いてしまった場合や、観光ビザの人を誤って雇用してしまった場合などは「不法就労」に該当します。そのようなケースでは、経営者が「知らなかった」では済まされず、処罰の対象となります。不法就労助長罪の罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科も可能)と非常に重いものです。

近年は「違法と知らなかった」という事業者に対する摘発も増えており、取締りは一層厳しくなる傾向にあります。実際、2024年8月には「2年間で延べ1万8千人もの外国人を違法に派遣した」として人材派遣会社の経営者が逮捕される事件も報じられています。人手不足を言い訳にして違法状態を見逃せば、経営者自身が逮捕・起訴される深刻な事態を招きかねません。

また、外国人を雇用した場合や離職した場合には、役所への届出義務がある点も入管法上の重要ポイントです。事業主は外国人を新規に雇い入れたとき翌月の10日までに、離職したときは離職日の翌日から起算して14日以内(※ハローワーク提出の場合は10日以内)に、氏名・在留資格・在留期間など所定の事項をハローワーク(公共職業安定所)へ届け出なければなりません。この 「外国人雇用状況の届出」 を怠ると、30万円以下の罰金に処される可能性があります。中小企業ではつい失念しがちな手続きですが、法律上の義務ですので確実に実施しましょう。

労働法上のポイント(労働条件・差別の禁止)

次に労働法の点です。外国人であっても日本国内で働く以上、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。最低賃金・労働時間・安全衛生など労働基準法や労働安全衛生法の規定は外国人にもそのまま適用され、当然ながら遵守が必要です。特に重要なのは労働基準法第3条で国籍等を理由とする差別的取扱いが明確に禁止されている点です。

企業が「外国人だから」という理由で賃金を低く設定したり、労働条件を不当に悪くしたりすることは許されません。雇用形態に応じた社会保険や労働保険の加入義務も日本人と同様に発生します。例えば一定の勤務条件を満たした場合、雇用保険や健康保険への加入は外国人社員にも必要ですので、日本人社員と同じ基準で適用しましょう。

さらに、安全管理の面でも言葉の壁への配慮が求められます。職場のルールや安全教育は可能であればやさしい日本語や母国語の資料を用意するなど、外国人労働者に十分理解してもらえる工夫をしてください。外国人労働者も「労働者」である以上、法の保護を受ける権利があります。日本人と平等に扱い、公正な処遇を行うことが基本中の基本です。

面接時に注意すべきポイント(NG質問と配慮事項)

次に、採用面接の場面で気を付けるべきポイントです。面接では応募者と直接対話しますが、その中には聞いてはいけない質問や特に配慮が必要な事項があります。不適切な対応は直ちに犯罪とはならなくても、差別的な取扱いとしてトラブルに発展する可能性があります。ここでは代表的なさけるべき質問の例を確認しましょう。

- 本籍・出身地や国籍に関する質問: 「ご出身はどちらですか?」「ご両親の生まれた場所は?」といった本人の努力では変えられない属性に関する質問は、公正な採用の観点から避けるべきとされています。外国人の応募者に対して安易に出身国や民族的背景を聞くことは、差別につながるおそれがあります。採用選考上、本当に業務上必要な範囲(例:在留資格の有無確認)に留め、雑談のつもりでも深入りしないよう注意しましょう。

- 家族構成や婚姻状況に関する質問: 「ご家族の職業は?」「結婚の予定はありますか?」といったプライバシーに関わる質問も望ましくありません。特に外国人の方の場合、日本に家族がいるかどうか聞きたくなるかもしれませんが、これは本人の適性や能力と無関係であり、不安やプレッシャーを与えてしまいます。必要以上に家庭の事情を尋ねないようにしましょう。

- 宗教や信仰に関する質問: 「信仰している宗教はありますか?」といった質問は、日本人相手でも認められませんが、外国人応募者の場合は特に配慮が必要です。宗教は本来自由であり、それを理由に採否を判断することは許されません。仮に勤務上考慮が必要な宗教的行事や習慣があるとしても、採否決定とは切り離し、雇用後に労務管理上の相談事項として扱うべきです。

- 政治的意見や信条に関する質問: 「支持政党は?」「社会問題をどう思いますか?」といった質問も不適切です。応募者の思想・信条の自由を侵しかねず、公正な選考を阻害します。外国人応募者の場合、出身国の政治情勢など話題に上りがちですが、自社の業務に直接関係ない限り立ち入らないようにしましょう。

以上のように、本人の適性・能力と関係のない事項(本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項)について質問しないのが原則です。これらの質問をしたからといってすぐ罰則が科されるわけではありません。しかし応募者に不信感を与えたり、企業イメージの悪化を招いたりするリスクがあります。実際、昨今は面接での不適切な対応がSNS等で拡散し、企業が厳しい批判を受けるケースもあります。さらに採用過程で不当な差別があった場合、後になって不採用者から損害賠償を求められたり、労働局から行政指導を受ける可能性もゼロではありません。面接では職務に関連する事項に集中し、終始公正な態度で臨むことが大切です。必要に応じて、外国人応募者にはゆっくり明瞭な日本語で話したり、専門用語を避けたり、資料を見せながら説明するなどの配慮も心がけてください。言葉のハンディを理由に不利な評価をしないよう、公平な選考を行いましょう。

違反した場合のリスク(許可更新拒否・事業停止・免許取消し等)

では、万が一法律に違反してしまった場合にどのようなリスク(罰則や行政処分)があるのか、具体的に確認します。特に人材派遣業を営む企業の皆様に知っていただきたい重大リスクです。

刑事罰のリスク(不法就労助長罪など): 先述のとおり入管法違反の不法就労助長罪に問われると、事業主個人に対し3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。これは企業犯罪として経営者が逮捕・起訴される事態です。実際に逮捕者が出たケースも多数報道されています。「人手が足りなくてつい…」という言い訳は通用せず、違反発覚時には経営者個人としての刑事責任が厳しく問われるでしょう。

許可の更新拒否・事業停止命令: 人材派遣業を行うには国(厚生労働省)から許可を受ける必要がありますが、法令違反を犯した企業は次回の許可更新が認められない可能性があります。派遣業の許可は有効期間ごとに更新申請が必要ですが、更新時の審査で法令違反が判明すると更新不許可となり事業継続ができなくなります。また、重大な違反の場合には更新を待たずとも行政処分として一定期間の事業停止命令が下されることもあります(労働者派遣法第14条第2項)。事業停止命令を受ければ、その期間中は新規の派遣契約はおろか場合によっては既存契約も継続できなくなり、企業経営に大打撃となります。

許可の取消し(免許取消し): 最も深刻なのは許可そのものの取消しです。実際に、入管法違反で有罪判決を受けたことが原因で派遣業の許可を取り消された事例もあります。前歴が付けば労働者派遣事業の欠格事由となり、許可取消処分は免れません。一度許可を失えば即座に派遣事業は継続不可能となり、会社の信用も失墜します。派遣会社にとって入管法違反はまさに命取りと言えるでしょう。事実、2017年11月から2020年12月の約3年間で入管法違反を理由に19件もの派遣事業許可取消し処分が実施されています。違反は決して他人事ではなく、業界全体で現実に起きている問題なのです。

このように、外国人労働者の不適正な雇用は刑事罰だけでなく行政上の処分にも直結します。特に昨今は外国人雇用に関する取締りが非常に厳しくなっており、「知らなかった」では済まされない時代です。悪質なケースはもちろん、たとえ少人数であっても一件の違反が企業存続に関わることを強く認識してください。ひとたび違反が疑われれば入管当局や労働局から調査が入り、企業名の公表や信用失墜にもつながりかねません。中小企業にとって法令違反は事業停止・廃業に直結しうる大きなリスクですので、「うちは大丈夫」と過信せず最新の注意を払ってください。

過去の具体例・想定シナリオ

ここで、いくつか具体的な事例に触れてみましょう。実際に起きたケースや起こり得るシナリオを知ることで、自社の状況に置き換えて考えるきっかけになります。

- 事例1: 派遣会社が許可取消し処分に至ったケース – 留学生など本来就労できない資格の人を工場や建設現場に違法に派遣したとして、派遣会社の経営者が有罪判決を受け、労働者派遣事業の許可が取消されました。中小の派遣会社でありがちなのは「短期のアルバイトだから大丈夫だろう」と安易に考えて資格外活動の留学生や資格のない外国人を働かせてしまうことです。一度摘発され有罪になれば前科が付き、前述のとおり派遣業の免許も失います。許可を失えば事業継続は不可能であり、会社は実質的に倒産に追い込まれてしまいます。

- 事例2: 面接時の何気ない一言が炎上したケース – 中小企業A社で外国人応募者を面接した際、面接官が世間話のつもりで「ご両親はどんな方ですか?」「日本にはいつ来られたのですか?」と質問しました。応募者は差別的に詮索されていると感じ不快感を抱き、不採用となった後に「A社の面接官は外国人に対して失礼な質問をする」とSNSに投稿しました。この投稿が拡散してA社のHPや問い合わせ窓口に批判的な意見が殺到し「炎上」してしまいます。結局A社は公式に謝罪する事態になり、採用活動にも支障が出ました。このように、面接での何気ない一言が企業の信用リスクにつながることがあります。法的な罰則はなくとも、企業イメージの低下という大きな代償を払う可能性があるのです。

- 事例3: 労働条件の差別が指摘されたケース – 中小企業B社では、外国人社員に対して日本人社員より低い賃金を提示して雇用していました。理由は「未経験だから」「日本語が十分ではないから」でしたが、当の外国人社員は不当だと感じ労働基準監督署に相談しました。調査の結果、B社の対応は労基法3条の趣旨に反する恐れが高いとして是正指導が行われます。B社は慌てて賃金体系を見直しましたが、社内には不信感が残ってしまいました。外国人だからと待遇を下げれば、必ず不満やトラブルの火種となります。社員の士気や会社の評判を落とし、優秀な人材の流出にもつながりかねません。

これらの例から学べるのは、「知らなかった」「悪気はなかった」では済まないということです。不法就労を見逃せば刑事罰・免許取消し、面接での無神経な質問は信用失墜、労働条件の差別は監督署の介入と、いずれも企業にとって大きな痛手となり得ます。こうした事態を避けるためにも、次の章で述べるチェックポイントをぜひ押さえておきましょう。

外国人雇用を正しく行うためのチェックポイント

最後に、外国人雇用を適法かつ円滑に行うためのチェックポイントをまとめます。採用前から採用後まで、一貫して以下の点を確認しましょう。

- 在留カードの確認: 採用内定時には必ず在留カードを本人から提示してもらい、在留資格と在留期間をチェックします。必要に応じて資格外活動許可の有無も確認しましょう。カードのコピーを取り、有効期限や就労制限事項を社内で記録・共有しておくことが重要です。

- 在留資格と業務内容の適合: 応募者の在留資格で従事可能な職種かを確認します。例えば在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の人に単純作業をさせることはできませんし、「技能実習」の外国人を派遣社員として受け入れることもできません。予定している業務内容が資格の範囲に収まらない場合、採用前に在留資格の変更手続きが必要になります。

- 外国人雇用状況の届出: 前述のとおり、雇用後は速やかにハローワークへの届出を行います。これは全ての事業主に課された義務です。担当者任せにせず、経営者自身も届出が確実に行われているかチェックしてください。虚偽報告や届け出忘れのないよう注意しましょう。

- 労働条件通知書の交付: 採用する際は日本人と同様に労働条件を書面で明示します(雇用契約書や労働条件通知書の交付)。その際、可能であれば多言語版を用意したり、やさしい日本語で補足説明を付けたりして、本人が内容を十分理解できるよう工夫します。就業規則や社内ルールについても、ポイントを絞って初日にオリエンテーションを行いましょう。

- 公平な処遇と研修: 賃金や待遇は能力・経験に応じて決定し、国籍を理由に差別しないようにします。同じ職場で働く日本人社員との不公平感がないよう留意してください。また、日本の職場での基本的なルールやマナーについて、外国人社員向けに研修や説明の機会を設けると良いでしょう。現場の日本人社員にも、多様な文化背景を持つ仲間を受け入れる意識づけを行い、互いに協力できる環境作りを心がけてください。

- 在留期間の管理と更新サポート: 外国人社員の在留期間(ビザの有効期限)を社内で把握し、更新が必要な場合は余裕をもって本人に案内します。更新手続きに不安があれば行政書士や弁護士など専門家を紹介してあげるなど、企業としてサポートする姿勢も大切です。万一更新漏れで在留資格を喪失すると働けなくなるだけでなく不法滞在となってしまうため、注意が必要です。

- 法改正情報の収集: 入管法や労働関係法令は適宜改正が行われます。例えば近年では新たな在留資格「特定技能」の創設や技能実習制度の見直しなどが話題です。日頃からニュースや行政発表にアンテナを張り、最新情報を入手しましょう。その上で、自社の就業規則や社内マニュアルもアップデートし、法令遵守に抜かりがないようにします。

以上のチェックポイントを実践すれば、外国人雇用に関する法的リスクは大幅に低減できるはずです。ポイントは「最初にきちんと確認・手続し、その後もフォローを怠らないこと」に尽きます。適切に対応すれば、外国人スタッフにも安心して働いてもらえますし、企業としても法令遵守の下で事業を拡大していくことができます。

おわりに

外国人材の採用・雇用は中小企業にとって大きなチャンスである一方、関連する法的ポイントを踏まえて進める必要があります。不安な点があれば、ぜひ専門家に相談してみてください。当事務所 「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」 には企業法務や刑事事件に精通した弁護士が多数所属しており、全国にネットワークを展開しています。入管法や労務管理など外国人雇用に関する法的支援も積極的に行っており、中小企業のコンプライアンス体制構築やトラブル対応をサポートしています。

万が一「これは違反だろうか?」といった事態に直面した場合のご相談はもちろん、問題発生を未然に防ぐための事前アドバイスも承っております。企業の健全な発展には法令順守が不可欠です。ぜひ専門家の力も活用しつつ、安心して外国人雇用に取り組んでいただければ幸いです。

永住許可が取り消される理由と防ぐための対策【2027年法改正対応】

永住許可取消制度の法的根拠

日本に在留する外国人の在留資格取消し制度は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4に規定されています。この規定により、法務大臣は一定の事由に該当する場合に、外国人が現在有する在留資格(ビザ)を取り消すことができます。永住許可(いわゆる永住権)も例外ではなく、厳しい審査を経て取得した後であっても、入管法で定められた取消事由に該当すれば永住者の在留資格が剥奪され得る制度となっています。そして,令和9年(2027年)4月1日からは更に改正法が施行され,永住資格の取消の範囲が広がることになりました。

在留資格を取り消された外国人は、原則30日以内に日本から出国しなければならず、その後一定期間日本への再入国禁止措置(上陸拒否期間)が科されることも定められています。永住者の場合、日本での生活基盤に直結する重大な問題となるため、この制度の適用には慎重な手続きが踏まれます。

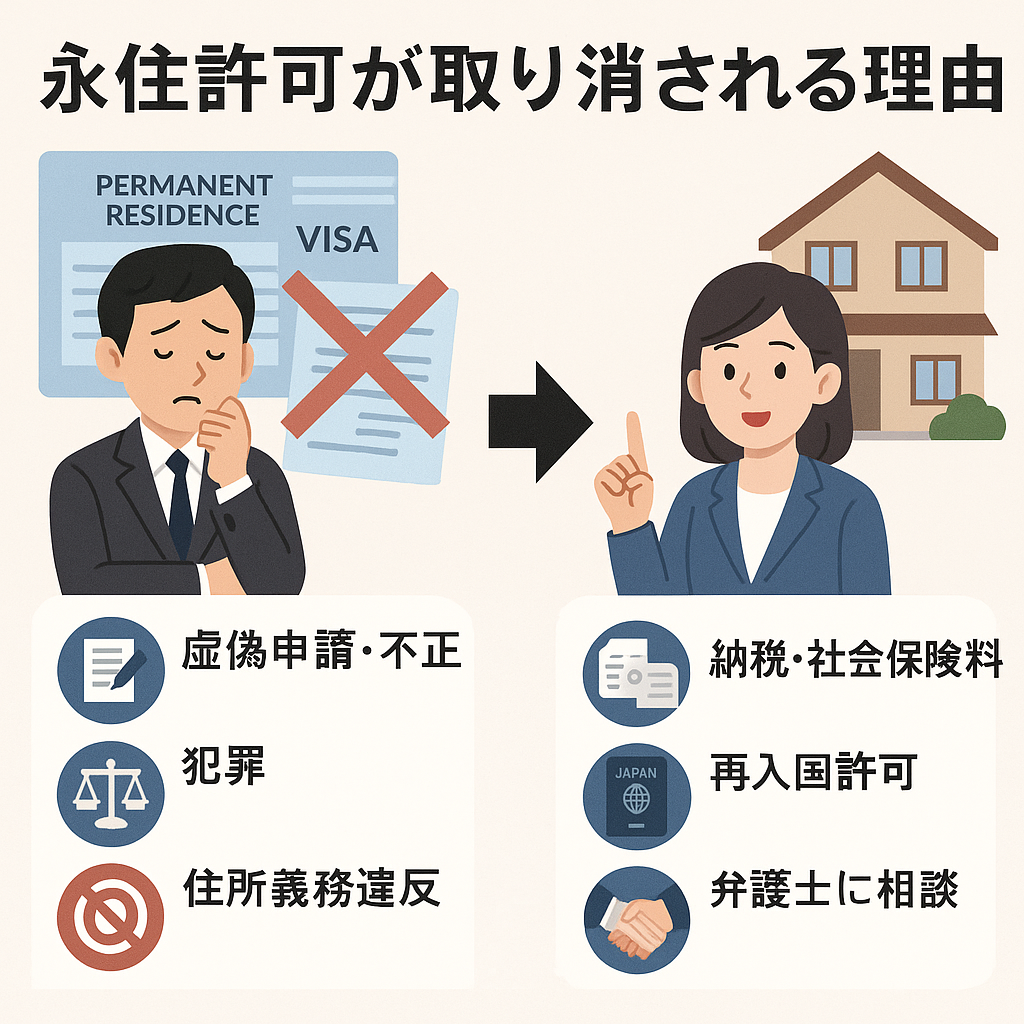

永住許可が取り消される主な事由

2027年4月から実施される入管法第22条の4第1項各号には具体的な取消事由が定められており、それらは大きく分けて「不正取得によるもの」「在留活動義務違反」「住所届出義務違反」の3つに分類できます。永住者の場合、特に以下のような行為・状態が取消しの対象となり得ます。

- 虚偽申請・不正手段による永住許可取得: 偽造書類の提出や虚偽の申告など、不正な手段で永住許可を得ていたことが発覚した場合、永住許可は取り消されます。例えば、偽装結婚や虚偽の経歴で永住権を取得した場合は典型的な取消事由になります。これは入管法の規定する「偽りその他不正の手段」による在留資格取得に該当し、厳格に対処される行為です。

- 犯罪行為による退去強制・取消し: 2027年4月から新設される規定により,永住者であっても重大な罪を犯した場合には、退去強制(強制送還)の対象となります。現行法では「1年以上の実刑判決」や「麻薬類の犯罪による有罪判決」などは退去強制事由に該当し、永住資格者でも日本から強制退去させられ、その結果永住資格も失われます。さらに2024年改正入管法では、殺人や強盗、窃盗、詐欺、危険運転致死傷といった重大犯罪で拘禁刑(刑期に制限なし)に処された場合にも永住資格取消しが可能となる規定が新設されました。ただし、この新たな規定は過失犯や交通違反など軽微な犯罪は含まれておらず,資格取消の対象となるかどうかは注意を要します。

- 住所届出義務違反(未届・虚偽届出): 中長期在留者(永住者含む)は住居地を定めた場合、市区町村役場で住民登録を行い、入管当局にその住所を届け出ることが法律で義務付けられています。転居したのに90日以内に新しい住居地を届け出ない場合(正当な理由がない場合)や、虚偽の住居地を届け出た場合には、在留資格取消しの事由に該当します。例えば引越し後に住所変更を届け出ず所在不明となったケースや、実際に居住していない場所を住所として届け出たケースでは、永住資格であっても取消しが検討され得ます。なお入管法上、住居地の届出は新たに中長期在留者となった日から14日以内に行うことが求められていますが、取消し事由としては「90日以内に届出をしなかった場合」とされています。

- 納税・社会保険料の故意の未納: 2027年から実施される法改正で追加された事項として、税金や年金・健康保険料など公租公課を故意に滞納した場合も永住資格取消しの対象に含まれることになりました。日常的に納税義務や社会保険料の支払いを怠り、かつそれが故意で悪質と判断されるケースが該当します。ただし、うっかり支払い忘れをした場合や病気・失業などやむを得ない事情で一時的に滞納した場合に直ちに取消しとする意図はないとされています。あくまで悪質な長期滞納者に対処するための規定であり、通常の永住者の大半には無関係と言えるでしょう。実際、出入国在留管理庁も「軽微な入管法違反(例えば在留カードの不携帯や更新失念)で永住資格を取り消すことは想定していない」と説明しています。

- 長期出国などによる居住実態の喪失: 永住者であっても、日本国外への出国時には「再入国許可」を適切に取得する必要があります。再入国許可を得ずに日本を離れた場合(いわゆる単純出国)、その時点で永住資格を含む在留資格は消滅します。また、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得ても、その有効期間中(通常は最長でも永住者で5年、みなし再入国なら1年)に日本に戻らなければ永住資格は失効します。例えば、「うっかり再入国許可を取らずに海外に長期間滞在してしまい、結果として永住資格が失効した」というケースは実際に少なくありません。特に新型コロナ禍では帰国予定が延びて1年を超えてしまい永住資格を失う事例も発生しました。永住者といっても、日本国内に居住実態がなくなればその資格を維持できない点に注意が必要です。

以上が主な取消し事由ですが、基本的に真面目に生活していれば永住権が取り消されることは滅多にありません。日々の生活の中で法令を遵守し、必要な手続きを怠らなければ、永住資格を喪失するリスクは極めて低いと言えるでしょう。

永住許可取消しの事例・統計

実際のところ、永住者の在留資格が取り消されるケースは非常にまれです。出入国在留管理庁が公表したデータによれば、2024年に在留資格取消しとなった件数1,184件のうち、「永住者」の取消件数はわずか4件に過ぎません(出入国在留管理局の統計資料HP)。2024年末時点で永住者数は約91万8千人にのぼることを踏まえると、取り消し事例は全体の0.001%程度という極めて低い頻度です。過去数年の統計を見ても、永住者の取消しは毎年ごく数件から十数件程度にとどまっています(大半の取消事例は技能実習や留学など他の在留資格で発生しています)。

取消事例の具体例としては、先述の通り再入国許可なしに長期出国して永住資格が失効したケースが比較的見られます。また、虚偽申請による永住取得が後に発覚した事例や、住所無届による所在不明で取消しとなった事例も報告されています(例えば、永住許可後に所在をくらまして税の滞納や不法就労をしていたケース等)。しかしながら、これらはごく一部の悪質なケースであり、善良に生活している永住者が突然取消処分を受けるようなことは基本的にありません。安心して生活するためにも、次項で述べるような注意点を守ることが大切です。

永住資格を維持するためのポイント

永住者がその資格を維持し続けるためには、日頃から以下の点に留意することが重要です。

- 住所変更の届出を徹底する: 引越しや転居をした場合は、市区町村役場での住民登録手続きに加え、14日以内に新住所を届け出ることを忘れないようにしましょう。住民基本台帳への登録情報は入管当局にも連携されますが、法律上は入管庁長官宛の届出義務があります。特に古い住所を抜けてから90日以内に新住所を申告しないと取消しリスクが生じます。転居の際は速やかな届出を心掛け、万一90日以内に新居が定まらない事情があるときは専門家に相談しましょう。

- 税金・社会保険料を期限内に納付する: 所得税・住民税や健康保険料・年金保険料などの公租公課は、日本人と同様に永住者にも納付義務があります。故意の滞納は永住資格取消の新たなリスクとなりました。経済的に困難な状況であれば放置せず、役所に相談して分納などの措置を取りましょう。うっかりミスや一時的困難による滞納で即取り消しになることは想定されていませんが、悪質と見なされないよう計画的な納付に努めることが大切です。

- 再入国許可の取得と有効期限の管理: 海外に一時出国する際は、必ず再入国許可(またはみなし再入国)の手続きを取るようにします。みなし再入国許可で出国する場合でも「出国後1年以内に必ず帰国する」ことを厳守してください。万一、やむを得ない事情で再入国する期間が1年を超えそうなときは事前に入管で特別な延長ができないか確認しましょう。再入国許可そのものは永住者なら最長5年まで取得できます。パスポートの有効期限にも留意し、許可期間中に失効しないようご注意ください。再入国の手続きを怠って永住資格自体を失わないよう常にスケジュールを管理しましょう。

- 在留カードの適切な管理: 永住者には在留期間の更新こそありませんが、在留カードには7年間の有効期限があります。在留カードの有効期限が切れる前に更新交付手続きを行うことを忘れないようにしてください。在留カードの常時携帯も法的義務です。携帯義務違反(うっかり家に置き忘れた等)は即座に永住資格取消し事由にはなりませんが、罰則(過料)の対象となります。日頃からカードの携帯場所を決め、更新時期もカレンダー等で管理しておくと安心です。

- 法令遵守と正確な情報提供: 日本の法律を遵守し、交通違反やトラブルにも注意して生活しましょう。重大な犯罪行為は退去強制や取消しに直結しますし、軽微な違反でも累積すると入管当局から動向を注視される可能性があります。また、入管への各種申請書類(在留期間更新や永住申請など)には常に正確な情報を記載し、虚偽の申告は決して行わないことが肝要です。虚偽申請は発覚した時点で永住資格取り消しは免れません。何らかの事情で申請内容に変更や矛盾が生じた場合も、そのままにせず専門家に相談して適切な対応を取るようにしましょう。

以上のポイントを守ることで、ほとんどのケースで永住資格取消しは防げます。永住者だからといって油断せず、引き続き良き日本の居住者としての責任を果たすことが、自身と家族の安定した生活を守ることにつながります。

永住許可取消処分への不服申立て

万が一、自分の永住資格について取消処分の通知を受けた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。入管法の手続き上、在留資格を取り消す前に対象外国人には「意見聴取」の機会が与えられます。これは入国審査官が本人から事情を聞き取り、弁明や証拠提出の場を提供する手続きで、法律上法務大臣の義務として規定されています(入管法22条の4第2項)。意見聴取に呼ばれた際は、取消し事由についての誤解や正当な理由があればこの場で主張し、必要な証拠を提出することが重要です。

例えば、配偶者ビザで長期間別居していたが正当な理由があった場合や、病気で一時的に活動できなかった場合などは、この段階で事情を説明し適切に対応することで取消しを免れられる可能性があります。

それでも最終的に永住資格取消しの処分が下された場合、本人はその決定に対して不服を申し立てる手段があります。具体的には、行政不服審査請求や行政訴訟(処分取消訴訟)によって争うことが考えられます。例えば処分の通知を受け取った日から6か月以内であれば、国(法務大臣)を被告として処分の取消しを求める裁判を起こすことが可能です。実際に入管処分を巡って裁判となった事例もあり、裁判所が入管の判断を覆して処分取消しを命じたケースも存在します。

異議申立てや訴訟では法律の専門知識と十分な準備が不可欠です。自分だけで対応するのは難しいため、早い段階で入管法に詳しい弁護士や行政書士に相談することをお勧めします。不服申立てには期限もありますので、通知を受け取ったら速やかに行動しましょう。

永住資格が取り消された場合の影響

残念ながら永住資格が取り消されてしまった場合、その法的・実務的な影響は非常に大きいものがあります。まず在留資格「永住者」は即時に失効し、日本に在留する法的根拠を失うことになります。入管当局から交付される在留資格取消通知書には、通常「〇日以内に出国するように」といった出国期限(原則30日以内)が指定されます。

この期限までに自主的に出国しない場合、退去強制手続に移行し、入国警備官による収容や送還が行われる可能性があります。特に、取消しの事由が入管法22条の4第1項第1号・第2号(不正入国に係る重大なもの)に該当する場合には、猶予なく直ちに退去強制手続に付される扱いとなっています。

再入国禁止期間(上陸拒否期間)にも注意が必要です。在留資格を取り消された外国人は、その事由に応じて一定期間日本への再入国が認められなくなります。一般的には、虚偽申請や不正入国など悪質性の高い事案では5年間、それ以外の事由(住所届出違反など)では1年間の上陸拒否期間が科されるとされています。ただし、取消しに正当な理由があると認められた場合や人道的配慮がなされる場合には、この期間の短縮や解除が認められる可能性もあります。

家族への影響についても考慮しなければなりません。永住者本人の資格が取り消されても、配偶者や子どもの在留資格が直ちに連鎖的に失われるわけではありません。たとえば、配偶者や子が既に「永住者」の在留資格を持っている場合、それ自体は維持されます。一方、配偶者が「永住者の配偶者等」といった資格で在留していた場合、永住者本人の取消し後はそのままでは在留継続が難しくなるため、適宜「定住者」など他の在留資格への変更許可を受けて引き続き日本に在留する道が用意されています。入管当局も、家族の生活基盤を断絶しないよう柔軟に対応する姿勢を示しており、永住者本人に特段の事情がない限り職権で他の在留資格へ変更を許可する方針がとられています。実際、多くの場合は永住取消し後に「定住者」資格が付与され、引き続き日本で暮らせる措置が見込まれます。ただし、今後も税や社会保険料を全く払う意思がないとか、犯罪を繰り返すおそれが高いと判断されるような場合には、こうした救済措置は取られず、永住資格取消しの結果として日本からの退去(強制送還)に至るケースもあり得ます。

永住資格が失われることは、本人のみならずその家族の生活や将来設計にも甚大な影響を及ぼします。住居・職業・教育など様々な面で支障が生じるため、処分を受けた場合には速やかに専門家に相談し、可能な対策(在留資格の変更申請や在留特別許可の嘆願など)を検討する必要があります。状況によっては、日本に残るために新たにビザを取り直す道を模索することも考えられます。いずれにせよ、一度永住資格を失うと元に戻すのは容易ではないため、日頃から前述の注意点を守って生活することが最善の予防策となります。

専門家への相談が有効な場面

永住資格の取消しに関わる問題や不安を抱えたときは、早めに専門家(行政書士や弁護士)へ相談することが何より有効です。専門家は最新の入管法令や運用に通じており、事前の予防策から万一処分を受けた後の対応まで、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。特に次のようなケースでは、迷わず専門家に相談することをお勧めします。

- 在留資格取消しの疑いがある場合: たとえば、自分が入管法違反をしてしまった可能性がある、最近入管から事情確認の連絡を受けた、といった場合です。取消し事由に該当するかもしれない状況に心当たりがあるなら、早期に専門家に状況を伝え、指導を仰ぎましょう。適切な対応策(不足書類の提出や違反状態の是正など)を講じることで、取消しを回避できる可能性があります。

- 入管から意見聴取の通知を受け取った場合: これは実質的に在留資格取消しの審査が開始されたことを意味します。意見聴取では何をどのように述べるかが極めて重要です。専門家のサポートを得れば、主張すべきポイントの整理や必要資料の収集、当日の同席(※行政書士や弁護士は同行可能)など心強い支援が受けられます。限られた弁明の機会を最大限に活かすためにも、プロの助言を得ましょう。

- 在留中の身分・活動に大きな変更が生じた場合: 永住者本人やその家族について、離婚・別居、転職・失業、長期の海外出張・留学など生活環境の大きな変化があった場合も要注意です。それ自体で直ちに永住取消しになるわけではありませんが、場合によっては入管への届出義務が生じ、将来の永住維持に影響することもあり得ます。例えば家族が離婚しても永住権は維持されますが、周辺の在留資格状況によっては専門家のアドバイスが有益です。

- 税金・社会保険料の滞納がある場合: やむを得ない事情とはいえ滞納が続いている場合、前述の新制度に照らして不安があるでしょう。このようなケースでも、早期に専門家や役所に相談し、納付計画の立案や猶予の申請など適切な措置を取ることが大切です。専門家は役所との交渉方法や滞納処分の回避策についても知見があります。

以上のように、永住資格取消しは外国人にとって生活の根幹を揺るがす重大問題ですが、適切な知識と対応によって多くは防げるものです。制度改正などで状況も変化しますので、常に最新情報にアンテナを張り、不安な点は信頼できる専門家に相談してください。日本で安心して暮らし続けるために、私たち永住者一人ひとりがルールを正しく理解し、早め早めの対策を講じることが何より重要です。

お問い合わせはこちらから。

2025年10月改正「経営・管理」ビザの新基準を徹底解説|外国人経営者は弁護士へ早期相談を

1 はじめに

2025年10月以降、日本で事業を経営する外国人向けの在留資格である「経営・管理」ビザ(いわゆる経営管理ビザ)の取得条件が大幅に厳格化されます。

このビザは従来、外国人起業家が比較的取得しやすい在留資格として、日本でのスタートアップを後押ししてきました。しかし一部の「経営・管理」ビザ取得者が本制度を悪用しているとの指摘を受け、日本政府は要件の見直しに踏み切りました。本記事では改正の背景と新旧要件の違い、そして新基準への対応策について分かりやすく解説します。不安な点があれば、ぜひ早めに弁護士や行政書士など専門家への相談をご検討ください。

2 改正の背景と目的

「経営・管理」ビザは、日本で会社を設立・運営する外国人のための在留資格です(旧称「投資・経営ビザ」)。このビザを取得すれば最長5年の在留が認められ、一定の条件下でご家族の帯同も可能です。また、継続的に在留すれば将来的に永住許可や日本国籍取得の道も開かれます。本来、日本への企業誘致と経済活性化を目的として設けられた制度でしたが、比較的緩やかな審査基準から近年は制度を悪用する例も指摘されてきました。例えば「ペーパーカンパニー」を設立して実態のないままビザだけ取得したり、民泊事業と称して不動産を購入し運営を他社に丸投げしたりする等のケースです。

また、現行要件の「資本金500万円」という基準は他国と比べ低額で、「500万円で日本に移住できてしまう」との誤解も生んでいました。(実際は在留資格取得費用、法人設立費用、事務所賃貸費用、備品購入等で初年度に600~800万円はかかります。)

こうした背景から入管当局は制度の信頼性確保に向け要件の厳格化に踏み切りました。改正の目的は、ずばり以下の3点に集約できます。

- 本気度の高い起業家の選別:一定以上の資金や経営経験を求めることで、本気で事業に取り組む人材に絞り込む狙いがあります。

- 事業の安定性・信頼性の確保:十分な資本と人材を備えた事業のみが認められることで、日本での事業継続性が高まり、社会的信用も向上します。

- 不正利用の防止:形式だけの会社設立や在留目的の偽装を防ぎ、制度全体の健全性を保つことが期待されています。

さらに、要件見直しには国際水準との整合性も考慮されています。円安の進行により現行の「500万円以上」という資本金要件は諸外国と比べて相対的に低くなっており、例えば韓国では同様のビザ取得に約3,000万円以上、米国でも約1,500万~3,000万円程度の投資が必要とされています。日本もこれに合わせて資金要件を引き上げることで、「本気度の高い投資家・経営者」を呼び込みたい意図があるといえます。以上の背景を踏まえ、2025年10月に経営管理ビザの上陸審査基準が大幅改正される運びとなりました。

3 新旧要件の比較と主な改正点

与党内でも厳格化の方針がとられていたとおり改正によって「経営・管理」ビザ取得のハードルは格段に上がります。

以下に従来の要件と2025年10月以降の新要件を比較しながら、主な改正点を解説します。

① 事業規模要件(資本金・職員)の変更: 従来は 「資本金500万円以上」 または「常勤職員2名以上の雇用」のどちらかを満たせばビザ取得が可能でした。

② しかし新基準では、「資本金3,000万円以上」 かつ 「常勤職員1名以上の雇用」の両方を必須要件としています。つまり資金面と人的雇用面の両方で一定規模を備えなければならない形に改められたのです。資本金要件は現行比6倍への大幅引き上げであり、常勤職員も最低1名(日本人または永住者などの在留資格を持つ人)を雇用する必要があります。なお従来規定されていた「1または2に準ずる規模」(上記要件に準じる事業規模)の項目は削除され、抜け道的な解釈はできなくなりました。

さらに経営者本人の学歴・経験要件が追加されます。新基準では、ビザ申請者本人に対して経営管理分野の高度な知識・経験を有することが求められるようになります。

具体的には「経営・管理に関する分野又は申請事業分野の修士号以上の学位」を有しているか、または「事業の経営または管理について3年以上の実務経験」があることが新たな要件として追加されました。

従来は申請者本人の学歴や経歴に明確な条件はありませんでしたが、今後は一定の専門知識か実績を持つ人物でなければ日本でのビジネス経営は認められにくくなります。

4 提出書類・審査の厳格化

必要書類の面でもハードルが上がります。

まず、事業計画書については経営の専門家(中小企業診断士や公認会計士等)による事前評価を受けたものを提出しなければならないと定められます。専門家から「実現可能性が高い」と評価された計画書でないと、申請が受理されない可能性が高まります。

また事業規模を証明する資料についても、「常勤職員の在籍証明(賃金台帳や住民票等)」および「資本金額を証明する資料」の両方を提出することが義務化されました。従来は人を雇っていない場合、資本金の資料だけで申請可能でしたが、改正後は雇用状況と資本金の両面で証拠書類を整える必要があります。そのため社員の給与支払い記録や在留カード/住民票の写しなど、より詳細な裏付け資料の提出が求められます。加えて申請人の経営経験を証明する書類(例えば在職証明書や会社の登記簿など)も新たに必要となる見込みです。こうした書類面の強化によって、実際に事業を行う意思と能力があるかを入管当局が厳しくチェックできるようになります。

- ・日本語能力要件の追加(新たな条件): 政府は改正案の施行直前になり、日本語コミュニケーション能力に関する条件も追加する方針を示しました。

- ・具体的には、申請者本人または常勤スタッフの少なくとも1名が「相当程度の日本語能力」を有することを求める方向です。

目安としては国際基準で上から3番目のレベルに相当する B2(中上級)程度の日本語力 が必要になる見込みと報じられています。この条件は地域社会との円滑なコミュニケーションを図り、「日本でビジネスを営む以上、言語面でも一定の適応力が必要」という趣旨で導入されるものです。なお、日本語要件は雇用するスタッフで補完しても構わないため、例えば日本人従業員や日本語堪能な永住者スタッフを1名以上雇えば、この条件はクリアできるとされています。

以上が主な改正点です。

特に資本金要件の6倍引き上げと高度人材要件の追加は、外国人起業家にとって極めて大きなハードルとなるでしょう。

現在日本で経営管理ビザを保持する約4万1,600人のうち、資本金3,000万円以上の企業は全体のわずか約4%に過ぎません。この事実からも、新基準で求められる事業規模がいかに大きいかがお分かりいただけると思います。要件を満たせない場合、新規でビザを取得するのはもちろん、既にビザをお持ちの方でも更新が非常に厳しくなることが予想されます。まさに制度の趣旨通り、「本格的な経営基盤を持つ人材」だけが選別される形に移行するのです。

5 改正が及ぼす影響と今後の注意点

今回の改正は、日本での起業を目指す外国人や現在経営管理ビザで在留中の方々に大きな影響を与えます。まず、新規取得希望者にとっては参入障壁の急上昇です。

従来は500万円程度の自己資金でも小規模スタートアップに挑戦でき、多様な外国人が日本市場に参入してきました。しかし3,000万円という資本金水準は、中小企業にとっても負担が重く、個人や小規模での起業を考えていた外国人には非常に高いハードルとなります。十分な資金調達と雇用計画を用意できない限り、もはやビザ申請自体が難しくなるでしょう。

また既存のビザ保持者にとっても油断できません。在留資格の更新審査が今後一層厳しくなる見通しです。実際、2025年7月からは経営管理ビザ更新申請時に「直近の在留期間における事業活動の内容説明文書」の提出が義務化されるなど、既に審査強化が始まっています。入管はこの文書を通じて、申請者が本当に事業を継続的に運営していたか、当初の事業計画どおりにビジネスが進んでいるかを詳細に確認するようになりました。売上や利益が極端に低いケースや、事業実態が乏しいと判断されれば、不許可やビザ取り消しも現実に起こりえます。今回の上陸基準改正に伴い、「更新だから大丈夫」という考えは通用しなくなる可能性があります。

では、この厳格化された環境で外国人起業家が取るべき対策は何でしょうか? まず何より重要なのは、早め早めの準備と専門家の活用です。具体的には以下のポイントに留意してください。

- 十分な資金計画: 資本金3,000万円を一度に用意することが難しい場合、出資者を募る、融資を検討する等の資金調達プランを立てましょう。資本金要件を満たせないと申請の土台に立てないため、金融機関との連携や出資交渉を早期に始めることが肝心です。

- 人材確保と雇用計画: 信頼できる常勤スタッフを少なくとも1名は確保してください。日本人や永住者など適切な在留資格を持つ人材を雇用し、社会保険の加入手続きも整備しておく必要があります。雇用契約書や給与支払いの証跡も求められますので、採用後は労務管理を適切に行いましょう。

- 事業計画書のブラッシュアップ: 改正後は、中小企業診断士等の専門家のお墨付きを得た事業計画でなければなりません。事業の収支見通しや市場分析を綿密に行い、実現可能性の高い計画書を作成しましょう。専門家から評価を受ける際に備え、計画の根拠データや仮定も論理的に説明できるよう準備します。

- 学歴・職歴証明の用意: ご自身の学位証明書(卒業証明書や学位記)や、過去の経営経験を示す資料(勤務先での在職証明、関与していた事業の登記簿謄本・決算書など)を早めに収集してください。証明書類の取得には時間がかかる場合もありますので、渡航前から手配しておくことをおすすめします。

- 日本語能力への対応: 日本語要件が正式に導入された場合に備え、日本語力の底上げも重要です。ご自身で勉強を進めるのはもちろん、日本語堪能なスタッフを採用することも一つの方法です。地域社会との関係構築やビジネス上のコミュニケーション円滑化にも日本語力は役立ちますので、前向きに取り組みましょう。

以上の準備を着実に行うことで、新制度下でも経営管理ビザ取得・更新の可能性を高めることができます。

新要件では「より安定的で持続可能なビジネス」が日本に根付くことが期待される反面、若手起業家や留学生がいきなり独立するのは難しくなるとも言われています。

しかし裏を返せば、十分な計画と体制を整えれば引き続き日本で事業展開の道は開かれているということでもあります。

実際、改正後も日本での起業を成功させている外国人は必ずいます。

要は事前準備と適切なサポートでリスクを管理し、入管基準をクリアしていくことが肝心なのです。

6 困ったときは専門家への相談を

改正内容を踏まえ、「経営・管理」ビザ取得・維持の難易度が格段に上がることはお分かりいただけたかと思います。「条件を満たせるか不安…」「更新審査に通るか心配…」と感じている方は、ぜひ一人で抱え込まずに専門家へ相談してください。ビザ手続に詳しい弁護士や行政書士であれば、最新の法令に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供できます。当ブログを運営する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、経営管理ビザに関するご相談を随時受け付けております。制度改正への対応策や個別事情に応じた対処法など、プロの視点からしっかりサポートいたします。

2025年10月以降、経営管理ビザの審査基準はこれまでになく厳しいものとなりますが、正しい準備と専門家の助力があれば乗り越えることは可能です。不安なことがあれば早めにご相談いただき、新しい制度下でも安心して日本で事業に専念できるよう、一緒に対策を講じていきましょう。専門家との連携により、新たなハードルも決して越えられないものではありません。どうぞお困りの際はお気軽にお問い合わせください。私たちが全力でサポートいたします。

外国人派遣で注意すべき法的リスクとは|労働者派遣法・入管法と不法就労助長罪の解説

はじめに

日本で働く外国人労働者は年々増加しており、令和6年には約230万人に達し過去最多を更新しました。人手不足が深刻化する中、中小企業でも外国人材を派遣社員として受け入れるケースが増えています。

しかし、外国人を派遣するには日本の法律を正しく理解し、遵守しなければなりません。対応を誤れば「不法就労助長罪」という重大な犯罪に問われ、企業存続に関わるリスクを抱えることになります。

本記事では、労働者派遣法と入管法に基づく外国人派遣の注意点を解説し、具体的な違法事例や防止策を紹介します。

外国人派遣に関係する主な法律

労働者派遣法

労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と労働者の保護を目的としています。派遣事業を営むには国の許可が必要であり、派遣できる業務や契約期間にも制限があります。

無許可派遣や「偽装請負」は違法であり、摘発されれば事業停止や許可取消といった厳しい処分が下されます。

入管法

入管法は、外国人の在留資格や就労可否を規定しています。とくに重要なのが「不法就労」です。

不法就労とは、就労資格のない外国人を働かせることや、在留資格で認められていない業務に従事させることを指します。企業がこれに関与すれば、不法就労助長罪に問われます。

不法就労助長罪とは

不法就労助長罪(入管法第73条の2)は、外国人を不法就労させたり、その周旋をした事業者を処罰する法律です。

特徴は以下のとおりです。

- 故意だけでなく「確認不足」でも処罰対象

- 「知らなかった」では通用しない

- 2024年法改正により罰則が強化

- 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

- 両方が科される可能性あり

さらに派遣の場合、派遣先企業も処罰対象となる可能性があります。派遣元の不備が取引先企業にまで波及するため、信頼関係を損ないかねません。

違法事例に学ぶリスク

- 派遣会社の摘発事例

不法就労状態の外国人を工場に派遣したとして派遣会社が罰金刑を受け、労働者派遣事業の許可を取り消されました。事業継続は不可能となり、会社の存続自体が危ぶまれました。 - 大手企業の書類送検事例

外国人に在留資格で認められていない製造ライン作業を行わせ、会社と担当者が入管法違反で書類送検されました。人手不足を背景に違法就労を容認した結果、企業イメージにも深刻なダメージを与えました。

規模の大小を問わず、違法行為は摘発され厳しい処分が下されます。

外国人派遣で企業が注意すべきポイント

- 在留カードとパスポートの原本確認

在留資格の種類・期限・就労制限を必ず確認。偽造・無効カードに注意。 - 派遣先業務との適合性確認

在留資格で認められた範囲の業務か事前にチェック。必要に応じて資格変更を検討。 - 就労時間の遵守

留学生や家族滞在の資格は週28時間まで。超過勤務は不法就労につながる。 - 適法な契約形態の維持

無許可派遣や偽装請負は禁止。技能実習生・特定技能など派遣禁止資格での就労も不可。 - 行政手続と法改正対応

外国人雇用状況届出を必ず提出。法改正の最新情報を把握し、社内規程を更新。

専門家に相談する重要性

外国人派遣は人材不足の解消に有効ですが、法的リスクも大きい分野です。

「この業務は派遣して大丈夫か?」

「資格外活動に当たらないか?」

といった疑問が出た際は、早めに弁護士へ相談することでリスクを回避できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人に関する刑事事件や不法就労助長罪の対応実績が豊富です。違反を未然に防ぐための体制づくりや、万一のトラブル発生時の迅速な対応をサポートしています。

まとめ

- 外国人派遣は有効な人材活用手段だが、法令遵守が最優先

- 不法就労助長罪は「知らなかった」では済まされず、罰則も厳格化

- 適切な確認と管理体制が企業防衛につながる

- 不安があれば専門家に相談を

外国人人材を安心して活用するために、今一度自社の体制を見直してみてください。

経営・管理の要得要件が厳しくなります

※本件については相次いで政府の発表がなされており,最新の状況を確認したい方はお問い合わせください。

在留資格「経営・管理」の要件、厳格化へ 資本金など6倍で最終調整

8/4(月) 5:00配信

「日本で起業などをする外国人に与える在留資格「経営・管理」について、出入国在留管理庁は、

資本金などの要件を原則、現在の6倍の「3千万円以上」に引き上げる方向で最終調整に入った。月内に有識者会議の意見を聞いた上で、年内の省令改正、施行を目指す。

起業家らを呼び込み、国際競争力を高めるための資格だが、諸外国に比べ要件が緩く、

悪用されているとの批判があり、厳格化する。複数の政府関係者が明らかにした。

同資格は、3カ月~5年の滞在が可能(更新可)で、家族も帯同できる。現在は、事業所の確保のほか、

「五百万円以上の資本金など」か「2人以上の常勤職員」のいずれかを満たすことなどを要件とする。今後は、資本金などを「三千万円以上」とし、

さらに「1人以上の常勤職員」という要件を同時に課す。」

弊所HPでも,「経営管理」ビザの取得が難しくなるという解説をしました。

その後8月4日に,報道各社では「要件が厳格化する」という具体的な報道もなされました。

具体的にどのような点が厳格化されるのか解説をします。

1.在留資格「経営・管理」の申請要件が今後厳しくなります。

「経営・管理」とは、外国人が日本国内で事業活動を行う際に必要となるビザです。

「経営・管理」ビザを取得した本人以外にも「経営・管理」の在留資格を有する者の配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することができます。

呼寄せた家族は社会保険の加入出来でき、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内の就労が可能です。

これまで「経営・管理」ビザに対する批判として、「経営・管理」ビザの取得要件が諸外国に対して緩すぎるという点が指摘されていました。

特に問題とされていたのが「経営・管理」の在留資格を取得する際に必要な最低出資金額が低すぎるということでした。

アメリカでは「経営・管理」ビザに類似する在留資格を取得するのに数千万、韓国でも三千万は出資が必要なのに日本は五百万の出資で経営ビザを取得できることから、

一部の外国人の間で「経営・管理」は少ない投資で簡単に取得できる在留資格と考えられており、

社会保険加入や教育環境を享受する目的で「経営・管理」の取得を狙って来ていると考えられています。]

2.現在「経営・管理」の規模の要件として、3つの要件があります。

イ 経営・管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員の雇用(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者は含めない)

ロ 資本金の総額又は出資の総額が5百万以上であること

ハ イ又はロに準ずる規模であると認められること。

のいずれかに該当することが必要となっています。

今後の改正の方向として、イの要件を廃止しロとハのハードルを大幅に引き上げ、

さらに1名以上の常勤の雇用を義務づけるというものです。

今後「経営・管理」の在留資格に必要な規模の要件のハードルが大幅に引上げられることから、最低でも三千万以上のお金を準備することが出来なければ、

そもそも「経営・管理」の申請すらできないことになります。

法務省では年内の省令改正、施行を目指すということから、改正までの時間はあまり残されていません。

一千万以下の出資金額で日本の「経営・管理」の在留資格の取得を希望する方は年内がラストチャンスとなります。

経営・管理のビザについては8月26日にも新たな発表がなされており,常に最新の情報を追いかけておく必要があります。

特に今の時点で「会社を興してビザを取得しようと思っている」という方は,前倒しで早めに専門家へ相談しておくことをお勧めします。

ビザの取得についてお困りごとのある方,ご不安のある方は,こちらからご相談ください。

採用難時代の外国人雇用について

外国人雇用の法的リスクと注意点

日本で働く外国人労働者は増加の一途をたどり、2023年10月時点で約205万人(全雇用者の3.4%)に達しています。しかし、中小企業や派遣業者の中には法的リスクへの認識が浅いケースも見られます。本稿では、外国人雇用に関する主要な法的リスクと注意点を平易な日本語で解説し、特に法的リスクを意識していない層に警鐘を鳴らします。 実際のトラブル事例や制度上の留意点、陥りやすい誤解、そして行政指導・罰則の例も紹介します。

代表的な法的リスク

- 入管法違反(不法就労): 適切な在留資格(ビザ)を持たない外国人を働かせたり、在留資格で認められていない職務に就かせたりすると「不法就労助長」に該当します。近年この取り締まりは厳しくなっており、実際に多くの派遣会社経営者が不法就労助長罪(入管法違反)の疑いで逮捕・送検されています。不法就労助長罪に問われた場合、外国人本人だけでなく雇用主も処罰対象となり、労働者派遣事業の許可取消しといった事業継続上のリスクもあります。法定刑は現行で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」ですが、2025年6月からは「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に厳罰化されています。

- 労働基準法違反: 外国人労働者であっても労働基準法や最低賃金法など労働関係法令は日本人と同様に適用されます。賃金の未払い、最低賃金を下回る給与、長時間残業や休憩未取得、安全配慮義務違反などがあれば違法です。例えば、厚生労働省が外国人技能実習生の受入企業を調査したところ、約7割に当たる事業場で違法な残業や低賃金など労基法違反が確認され,監督機関は違反企業に是正指導を行い、重大・悪質な場合は書類送検など厳正に対処しています。

外国人だからといって違法な労働条件が許されることは決してなく、企業経営者や担当者も処罰対象となり得る点に注意が必要です。

- 社会保険未加入: 外国人であっても所定の条件を満たす労働者は健康保険・厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に加入させる義務があります。「外国人だから社会保険はいらない」という誤解がありますが、国籍に関係なく違法行為となるので注意してください。企業が従業員を社会保険に加入させないままでいると、健康保険法・厚生年金保険法により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れがあります。また未加入だった分について最大2年遡って保険料を納付する義務が発生し、企業・従業員双方に追加負担が発生します。

- 在留資格の不適切運用: 在留資格ごとに認められた範囲を超える就労は資格外活動となり違法です。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの人に工場ライン作業や飲食店の調理・接客など単純労働をさせることはできません。留学生や家族滞在の在留資格で週28時間を超えてアルバイトをさせるのも資格外活動に当たります。また制度上、技能実習生を他社に派遣労働させることは禁止されており、特定技能も原則として受入企業との直接雇用が求められます(農業・漁業分野を除き派遣形態は不可)参考:政府HP。このように在留資格ごとの制約を無視した運用は入管法違反につながります。

実際に起きたトラブル事例

法令違反によりトラブルに発展した実例をいくつか紹介します。どの業種でも起こり得る問題であり、他人事ではありません。

- 飲食業の事例:ある飲食チェーンでは、外国人社員にビザで認められていない調理業務を担当させていました。その結果、入管難民法違反(資格外活動による不法就労助長)で社長と社員数名が逮捕され、法人も書類送検される事態となりました。摘発時、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が厨房で調理をしており、同ビザでは飲食店の調理やホール接客は認められないにもかかわらず働かせていたことが問題視されました。

- 派遣業の事例:人材派遣会社が在留資格のない不法残留の外国人を派遣社員として登録し、製造業の工場へ違法に派遣していたケースがあります。その派遣会社の社長は出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されました。調査の結果、その会社には約600人もの派遣労働者が登録されており、その半数近くが外国人でした。人手不足を背景に、不法滞在と知りつつ働かせていた悪質な例であり、派遣会社ぐるみで違法就労を助長していた実態が明らかになっています。

- 建設業の事例:建設現場でも違法就労の摘発例があります。金沢地裁では、不法滞在のベトナム人を工事現場で働かせた会社役員に対し、懲役3年・執行猶予5年および罰金50万円の有罪判決が言い渡されました。わずかな人件費削減のために不法就労を手助けした結果、刑事処分を受けた形です。このケースでは違法就労で得た利益の没収も命じられており、違反が発覚した場合のダメージの大きさが窺えます。

外国人雇用にあたっての制度上の留意点

外国人を雇用する際には、以下のような制度上のポイントを押さえておく必要があります。

- 在留資格ごとの就労範囲を把握する: 外国人が保有する在留資格が、その人に従事させる予定の業務内容に合致しているか確認することが最重要です。就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)の場合は職種制限なく働けますが、それ以外の就労ビザでは認められた職種・業務のみ就労可能です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは通訳や設計など専門職はできますが、工場のライン作業や飲食店のホール業務などは該当せず許可されません。採用前に在留カードで資格種別と在留期限を確認し、職務内容との適合性を慎重に見極めましょう。

- 資格外活動許可と週28時間ルール: 留学生(在留資格「留学」)や家族滞在など、本来就労が認められていない在留資格の外国人でも、「資格外活動許可」を得れば週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし週28時間という時間制限は全勤務先の合計であり、残業も含めて28時間以内に収める必要があります。

例えば2つの事業所で掛け持ちする場合、両方の労働時間を足して週28時間までです。また学業が本分の留学生等に深夜残業や長時間労働をさせることは認められていません。28時間を超えて働かせると企業・本人双方に罰則が及ぶ可能性があるため、シフト設定時には十分配慮してください。 - 技能実習・特定技能制度の理解: 技能実習生は人材育成を目的とした制度であり、「労働力の需給調整の手段」として利用することは禁止されています。

したがって技能実習生を派遣社員のように他社で働かせることはできません。実習計画で定められた受入企業・職種以外で就労させると、技能実習法違反となり実習計画の取消しや受入れ停止処分につながります。一方、特定技能外国人は人手不足分野の即戦力として受入れが認められた在留資格ですが、受入企業との直接雇用が原則ですmhlw.go.jp。特定技能について派遣形態が例外的に許可されるのは農業・漁業の分野に限られておりmhlw.go.jp、それ以外の業種で派遣会社が特定技能の人材を他社に送ることはできません。これら制度の運用ルールを誤解すると違法行為となるため注意しましょう。 - 雇用状況の届出義務: 外国人を雇用した場合、事業主はその外国人の氏名や在留資格などをハローワーク(公共職業安定所)へ届け出る法的義務があります(雇用対策法第28条)。採用時だけでなく離職した場合にも届出が必要です。この「外国人雇用状況届出」を怠ったり虚偽申告したりすると、30万円以下の罰金対象となり得ます。うっかり提出を忘れている企業もありますが、行政からの指導やペナルティのリスクがあるため必ず期限内に届け出を行ってください。

無自覚な派遣業者が陥りやすい落とし穴

外国人雇用の現場では、悪意はなくとも誤解や思い込みから法令違反に陥るケースがあります。派遣業者や中小企業が特に注意すべき落とし穴や勘違いを整理します。

- 在留カード確認の不十分: 「有効な在留資格を持っているはず」と思い込み、在留カードの真偽や在留期限、就労制限内容をきちんと確認しないまま雇用契約を結んでしまうケースです。例えば派遣元が在留資格のチェックを怠り、派遣先で資格外の業務に就かせてしまうと、外国人本人だけでなく派遣元・派遣先も不法就労助長罪に問われる可能性があります。実際に本人が偽造在留カードを所持していて見抜けず違法就労させてしまった例もあります。雇用時には必ず在留カードの表裏をコピーして確認し、必要に応じて入管庁のサイトでカード番号の真偽照合を行うなど万全を期しましょう。

- 「ビザがあれば何でもできる」という誤解: 在留資格の内容まで考えず、「とにかく就労ビザを持っているから大丈夫だろう」と安易に受け入れてしまうミスです。重要なのはビザの種類ごとに許可された活動範囲であり(法律上“就労ビザ”という名前のビザは存在しません)、そこから外れる仕事は例え本人が希望しても違法になります。例えば留学生や家族滞在の人をフルタイムで働かせたり、技能ビザの料理人に別業種の作業をさせたりしてはいけません。前述の飲食店の例では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者に調理業務をさせていたことが逮捕につながりました。このようにビザの内容と現実の業務が合致しているか、常に照らし合わせる意識が必要です。

- 社会保険手続き漏れ: 前述のとおり、外国人であっても一定の勤務形態であれば社会保険への加入が法律上の義務です。しかし一部の事業者には「短期滞在だし年金はかわいそう」「手取り減るから加入させない方が本人のため」といった誤った善意や慣行で未加入のまま働かせているケースがあります。国籍は関係なく社会保険加入は義務であり、加入させないこと自体が法令違反です。後から監督機関に発覚すれば会社として処罰・追徴を受けるだけでなく、従業員本人にも過去分の保険料負担が生じて迷惑をかけてしまいます。外国人にも制度の趣旨を丁寧に説明し、必ず加入手続きを取りましょう。

- 留学生アルバイトの時間超過: 深刻な人手不足から、つい留学生アルバイトに週28時間を超えてシフトに入ってもらうケースがあります。しかし28時間制限は厳守事項であり、1分でも超過すれば資格外活動となってしまいます。中には「複数店舗で28時間ずつ働けば大丈夫」と誤解する例もありますが、28時間は全職場合計です。もし留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は特に慎重に全体の労働時間を把握する必要があります。万一オーバーすれば、学生本人も処分を受け日本での将来を絶たれかねませんし、受け入れ企業側も罰則の対象となります。繁忙期でも28時間以内に抑える工夫(シフトの調整や日本人スタッフとの分担など)を徹底してください。

- 実質的な違法派遣: 派遣業の許可を持たないのに業務委託などの名目で実質的に労働者を他社へ送り出す行為も落とし穴です。特に外国人労働者を別会社で働かせる際、形式上は請負契約にしていても実態が指揮命令を受ける労働者派遣なら労働者派遣法違反となります。先述の事例では、派遣許可の無い会社がSNSで集めた在留不明のベトナム人を各地の職場に派遣し、結果的に社長が逮捕されています。派遣業は許可制であり、特に建設現場や警備業務など派遣自体が禁止されている業種もあります。無自覚に法律違反のスキームに手を染めないよう、疑わしい場合は専門家に相談しましょう。

行政指導や罰則の具体例

最後に、外国人雇用に関して違反が発覚した場合に科される行政指導や処罰の例を整理します。違反内容によって行政上の措置と刑事上の罰則の両面から制裁が科される可能性があります。

- 入管法違反に対する罰則: 不法就労助長罪に対しては、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科せられます。悪質な場合は懲役刑と罰金刑の両方が科されることもあり、法人が違反した場合は両罰規定により法人自体にもより重い罰金刑が科され得ます。実際に京都では、不法就労あっせんを行ったコンサル会社役員らが逮捕され、企業名が報道で公表され社会的信用を失墜する結果となっています。さらに一度摘発されると、既存の外国人受入れが停止されるなど実務面で大きな制裁もあります。

- 行政による事業停止・許可取消: 不法就労が発覚した企業には、行政指導により是正勧告や事業停止命令が出される場合があります。派遣会社の場合、不法就労助長で有罪になれば労働者派遣事業の許可取消しという厳しい処分が下されることがあります。また技能実習生や特定技能外国人の受入企業が入管法違反を犯すと、実習計画の取消しや5年間の受入れ禁止(実習生全員の帰国措置、特定技能は更新不許可)といった行政処分が科されます。これは当該企業にとって事実上の業務停止命令に等しい打撃となりかねません。

- その他の罰則例: 外国人雇用状況の届出を怠った場合は30万円以下の罰金の対象となります。社会保険未加入についても前述のとおり6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。労働基準関係法令違反については内容に応じて6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(例えば最低賃金法違反や労基法の罰則規定)などが科せられ、重大な労働違反企業は企業名公表や書類送検の対象となります。行政は監督指導による是正勧告を経ても従わない悪質事案について、積極的に刑事告発を行う姿勢を強めています。

以上のように、法令遵守を怠った場合のペナルティは刑事罰・行政処分・社会的信用の失墜と多岐にわたり、企業経営を揺るがします。外国人材の受け入れにはリスクに見合った慎重さと法令知識が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では外国人の雇用をお考えの事業主の方からの相談も受け付けています。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

「経営・管理」ビザの取得が難しくなる?

「経営・管理」ビザ要件引上げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

起業外国人のビザ要件引き上げへ…現状は格安「資本金500万円以上」、中国人ら目的外の大量流入抑制 読売新聞オンライン

「出入国在留管理庁は、日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理ビザ」の取得について、「500万円以上」とする金額要件を引き上げる方向で調整に入った。

諸外国に比べて「格安」とされる要件を厳格化し、制度の趣旨から外れる中国人らの大量流入を抑える狙いがある。同ビザは、「500万円以上の資本金」か「2人以上の常勤職員」を用意し、日本国内に事業所を確保するなどの要件を満たせば、最長5年在留できる。

年齢や学歴、語学力などは問わず、近年は日本への滞在自体を主な目的とする中国人による取得している。家族の帯同が許されることも増加に拍車をかけている。

同庁によると、2024年6月時点で、中国人による取得者は15年の2倍超となる2万551人で、同ビザで在留する外国人全体の半数以上を占める。

大阪府などではビザ取得のために民泊の運営法人を設立し、移住するケースが目立つ。国会でも「手軽に定住できるルートになっている」(有村治子自民党参院議員)として、治安やビジネス環境への影響を指摘する声が出た。

中国の富裕層らが日本の教育や社会保障制度に魅力を感じて来日するケースもあるとみられる。韓国では同様のビザ取得に必要な資本金は3億ウォン(約3000万円)以上で、日本は格安だ。政府は、高度人材向けの在留資格としての役割は維持したい考えで、同庁は今年度中にも議論を開始し、法務省令の改正を目指しています。」

記事の解説

1.そもそも「経営・管理ビザ」とは、外国人が日本国内で事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をするために必要とされる在留資格のことです。

記事にある「「500万円以上」とする金額要件を引き上げる方向で調整に入った。」とはどのようなことかということですが、在留資格「経営・管理」の審査基準の中で事業規模の要件という基準があり、その基準の中に「資本金の額又は出資の総額が5百万円以上であること」という規定があります。

事業が会社形態で営まれる場合に、株式会社における資本金の額又は合名会社の出資の総額が500万以上の事業であることを要件とするものです。

この規定は「経営・管理」ビザを判断するうえで絶対的な要件ではありませんが、「経営・管理」ビザの審査において重要な考慮要素となります。「法務省令の改正を目指しています。」とは事業規模の要件として規定されている「資本金の額又は出資の総額が5百万以上であること」の「5百万円」の部分を引き上げる方向で法務省令の改正を検討しているということです。

なぜ資本金の額又は出資の総額を引き上げることを検討しているのかというと、「経営・管理ビザ」を取得する際の出資金額が低すぎる。という指摘がされていることにあります。

日本の「経営・管理ビザ」と同様のビザを取得するのに韓国やアメリカでは3000万以上必要ですが、日本の場合500万以上あればよいので韓国やアメリカに比べ一桁違います。

近年の円安により円の価値が相対的に低下していることもあり、諸外国に比べて格段に格安でビザを取得することが可能となっている現状があります。

2.記事にある「制度の趣旨から外れる中国人らの流入を抑える目的」とはどのようなことかというと日本での在留を希望する中国人の間で、500万さえ出資すれば日本で在留資格が取得できる、という噂が広まっており、日本で事業をやる気がないのに、単に在留資格を取得する目的でとりあえず「経営・管理」ビザを申請するケースが増加しているということです。

この在留資格を取得して日本で在留する者の中には、本音としては特に日本で事業経営をすることに対して特に興味・関心があるわけではなく、日本で子弟の教育を受けさせるたい、日本の治安の良さや充実した社会保障制度に魅力を感じて日本で生活するために在留資格を取得したいが、そのような需要を直接満たす在留資格は存在しないので、諸外国に比べ格段に費用がかからずリーズナブルな在留資格である「経営・管理」ビザを取得して家族を家族滞在で日本に呼寄る方法を取ることで「経営・管理」ビザを日本在留の隠れ蓑として利用していると指摘があり、こうした考えを持つ外国人の日本への流入を事前に食い止めたいということです。

ここ2~3年経営・管理ビザで入国する外国人の約7割は中国人と圧倒的なシェアを占めていることから、記事では「制度の趣旨から外れる中国人らの大量流入を抑える狙い」という表現になっていると思われます。

3.法務省令の改正により実際にどれくらいの金額に引き上げられるのか?ということですが、類似の事例として、一般貨物運送事業(緑ナンバートラックでの運送事業)を新規で許可を取得するケースが参考になります。

2019年の貨物運送業法改正により、一般貨物運送事業の新規の許可申請では資産要件が500万以上から1500万円以上と一気に3倍に引き上げられました。

こうした前例から「経営・管理」の「資本金の額又は出資の総額」は従来の500万円から3倍程度は引き上げられることも十分想定されます。

いずれにしても近い将来経営・管理ビザの取得は確実にハードルが上がっていくのは間違いないでしょう。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

「後で発覚」では手遅れに:留学生の出席率とビザ更新の関係

この動画の全編はこちらから

外国人留学生を受け入れている日本語学校にとって、学生の「出席率」は在留資格更新の鍵を握る重要な指標です。

しかし、日々の管理が甘く、出席率の低下に気づくのが遅れた結果、留学生のビザが更新できずに帰国を余儀なくされる事例が後を絶ちません。

本記事では、「出席率の問題が後から発覚した場合の法的リスク」と「学校運営者が今すぐできる具体的な対策」について、事例や法律の根拠を交えて分かりやすく解説します。

出席率とビザ更新の関係

外国人留学生の在留資格、いわゆる「留学ビザ」は、学業を目的として日本に滞在することを前提に付与されています。

このため、入国管理局は「授業に出ていない=本来の目的を果たしていない」と判断し、出席率を厳しく審査します。

一般的には出席率が80%以上あればビザ更新に支障はありませんが、70〜80%では理由書の提出が求められ、60%未満の場合は原則として更新が認められないと考えられています。

また、出席率が悪いと「本来の学習活動をしていないのではないか」,「学業より就労が目的ではないか」と疑念を持たれ、資格外活動(アルバイト)の実態まで精査される可能性があります。

つまり、学生が日々教室に来ているかどうかが、在留継続の可否を左右する極めて重要なポイントなのです。

事例

実際に、出席率が原因で留学生が在留資格の更新を拒否されたり、資格そのものを取り消されたケースは数多く存在します。

例えば、ある日本語学校に通う留学生Aさんは、出席率が約50%と著しく低下していました。

理由を尋ねると、生活費を補うため夜間のアルバイトに励み、朝の授業に出られなかったとのことでした。

更新時には事情を記載した理由書を提出しましたが、入管は「学業より就労を優先している」と判断。

その結果、Aさんの在留期間更新は不許可となり、やむなく母国へ帰国することとなりました。

また別の留学生Bさんは、ほとんど授業に出席せずにフルタイムに近い形で働いていたことが発覚。

その情報が学校から入管へ報告され、ビザの期限を待たずして在留資格が取り消されました。

このような事例は決して例外ではなく、留学生活が一瞬で終わるリスクをはらんでいます。

入管法に基づくリスクと取消し制度

出席率の低下が続くと、単にビザ更新ができないだけでなく、「在留資格の取消し」という厳しい措置が取られる可能性があります。

出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4では、外国人が在留資格に基づく活動を正当な理由なく一定期間行っていない場合、法務大臣はその在留資格を取り消すことができると定めています。

留学生にとっての「在留資格に基づく活動」とは、当然「学業=授業への出席」です。

したがって、極端な怠学状態が3か月以上続くと、取消事由に該当し得ると解釈されています。

さらに、資格外活動許可(アルバイト)はあくまで学業が順調であることが前提です。

週28時間の上限を超えて働いていた場合や、出席率不良の原因が就労にあると判断されれば、悪質なケースとして在留資格が途中で取り消される可能性があります。

2016年の法改正でこの取消し制度は強化され、「就学せずに就労する外国人」への対応は一層厳格になりました。

学校運営に及ぶ影響

怠学によるトラブルは、学生本人だけでなく学校側にも深刻な影響を及ぼします。

出席率不良の学生を放置していると、入管から「適切に管理していない学校」として警告や行政指導を受けることがあります。

さらに悪質なケースでは、日本語教育機関としての「告示校指定」が取り消されることもあります。

実際、ある日本語学校では、留学生の在留手続に関する不適切な対応が原因で、法務省から告示校指定の取消し処分を受けました。

この処分により、その学校は5年間にわたり留学生を新たに受け入れることができなくなりました。

学校の信用は大きく損なわれ、経営面にも甚大な打撃となります。

怠学の放置は、単なる「一人の学生の問題」ではなく、「学校全体の存続にも関わる問題」だと認識すべきです。そのため、留学生の出席管理と指導体制の強化は、学校運営上の最重要課題といえます。

リスク回避のためのチェックポイント

留学生の怠学によるビザ問題を防ぐには、学校としての管理体制を日常的に整えることが不可欠です。

まず、出席管理は毎日・毎月単位で徹底しましょう。出席率が80%を下回る兆候が見られた段階で、面談などを通じて原因を早期に把握し、改善を促す必要があります。

次に、1か月の出席率が50%未満となった学生については、法務省の指針により翌月末までに地方入国管理局への報告義務が生じます。

この報告を怠ると、学校自体の認定取消しに繋がるおそれがあるため、制度への正確な理解と対応が求められます。

また、欠席理由が病気や家庭事情等であれば、必ず診断書などの証明書類を提出させて保管し、ビザ更新時に説明できるよう準備します。

さらに、学生には入学時や定期的な指導の中で、「出席率の低下=ビザ更新の危機」であることを繰り返し啓発し、自己管理の意識を高めてもらうことも大切です。

日頃からの小さな積み重ねが、大きなリスクの未然防止につながります。

ビザ更新申請時の対応実務

在留期間の更新申請時には、学生本人の出席状況が審査の重要なポイントとなります。

出席率がボーダーライン(70%前後)を下回っている場合には、学校側のサポートが成否を左右するカギとなります。

まず必要なのは、欠席の理由を明確に説明する理由書の作成です。

本人の反省文や担任教員の指導記録、改善計画書などを添えて、入管に誠意と改善の見込みを伝えましょう。

可能であれば、行政書士などの専門家に事前相談し、提出書類の内容を精査しておくことも有効です。

また、今後の進学先の合格通知や学業継続の意思を示す文書がある場合は、それも添付資料として活用できます。

一方で、出席簿の改ざんや虚偽の報告は絶対にいけません。

不正が発覚すれば、学校全体の信頼が失われるばかりか、関係者が入管法違反に問われる可能性すらあります。

更新申請は、正確な記録と誠実な説明に基づくことが、最も重要な対応となります。

最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人の在留資格問題や入管手続に精通した専門家が多数在籍する、刑事事件と入管法務を中心に取り扱う法律事務所です。

当事務所では、出席率不良によりビザ更新が困難となった留学生の代理申請支援をはじめ、在留資格取消処分に対する不服申立てや異議申請、さらには学校運営者への法務アドバイスにも積極的に対応しています。

また、入国管理局との対応に不安を抱える方には、事情説明書の作成や提出書類のリーガルチェックを通じて、的確かつ実務的な支援を行っています。

留学生を受け入れている日本語学校や専門学校からの相談にも対応しており、法務省告示校の認定維持に必要な管理体制構築のアドバイスも提供しております。

出席率やアルバイトの問題で在留資格の継続が危ぶまれる場合や、学校としての体制に不安がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。

私たちは、学校と留学生双方が安心して学びの環境を築けるよう、法的な側面から全力で支援いたします。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

上陸特別許可制度の解説

上陸特別許可について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1.上陸特別許可とは?

上陸特別許可とは日本への上陸が認められない事情を持つ外国人に対して,法務大臣の裁量により当該外国人が日本に上陸することを特別に認める制度です。

上陸特別許可の根拠となる法律として出入国管理及び難民認定法(以下法)第12条があります。法12条では,以下①~③に該当する場合に,法務大臣は上陸特別許可をすることができると規定しています。

① 再入国許可を受けているとき

② 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき。

③ その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

特に③の場合に法務大臣に広範な裁量を認めています。

上陸を禁止されている外国人を日本に入国することに人道上の特別な理由がある場合に,上陸特別許可が認められる場合があります。

本来日本への上陸の条件に適合しない外国人は日本に入国することはできませんが,個別的事情によっては例外として上陸を認める必要性のある場合もあり,個々の事情を斟酌して柔軟な対応をすることで上陸拒否の外国人の日本への入国を可能としたのが上陸特別許可の制度です。

従って上陸特別許可を申請したからと言って必ず許可されるものではなく,内容によっては上陸特別許可がされないこともあります。

比較的上陸特別許可が認められやすいケースとして,「上陸拒否となった理由がオーバーステイのみである場合」や「当該外国人の配偶者が日本国籍者で2人の間に日本国籍の子がいる場合」等は比較的上陸特別許可が認められやすいです。

逆に日本で1年以上の有罪判決が確定してから本国に帰国した場合(執行猶予も含む)は無期限に上陸が禁止されるため,上陸特別許可が認められにくいです。

当該外国人が1年以上の有罪判決を受けている場合は,上陸を認めるに足りる「相当の理由」の有無について厳しく問われます。

参考:在留特別許可について

2.上陸特別許可申請の申請方法

上陸特別許可の申請方法については,一般的に在留資格認定証明書による申請に方法がとられています。

認定審査の結果,申請人に日本に上陸を許可することに特別な事情があると法務大臣が認めた場合は在留資格認定証明書が交付されて在外公館で有効な査証(ビザ)を取得した場合は,当該上陸拒否事由に該当すること以外に上陸の条件に適合しないものがなければ,日本への上陸を認められることとなります。

3.上陸特別許可申請の流れ

日本に上陸を希望する外国人は日本国外にいるため,外国人本人が自分で書類を作成して入国管理局に申請することができません。

そこで日本にいる申請人(就職先の代表や外国人の夫・妻等)が外国人本人の代わりに在留資格認定証明書書類を作成して管轄の入国管理局に申請します。

当該外国人を日本に受け入れる必要性や人道上の理由を証拠資料とともに丁寧に説明していくことが求められます。

審査には通常の申請よりも時間がかかることが一般的です。

上陸特別許可は法務大臣の裁量の幅が広く,審査も慎重になされるため一度の申請では許可が出ないこともあります。

何度も繰り返し申請してやっと上陸特別許可が認められる場合も珍しくありません。

こうした点から見て上陸特別許可は非常に難易度の高い在留資格申請手続きになります。

4.在留資格認定証明書交付後の手続きについて

審査の結果,法務大臣(入国管理局)の判断により上陸特別許可が認められると,申請人あてに在留資格認定証明書が申請人が申請した入管から送付されます。

申請人は自分宛てに届いた在留資格認定証明書を国外にいる日本への上陸を希望する外国人本人に送付します。

外国人本人が在留資格認定証明書を受け取ったら自国にある日本大使館又は総領事館で査証(ビザ)発行手続きを行います。ビザが発行されたら,日本にいる申請人の方から管轄の入国管理局に当該外国人が来日する日時・空港名・便名等を連絡します。

連絡を受け取った入管は当該外国人が入国手続きの際,スムーズに入国できるよう関係部署に手配をします。

以上,上陸特別許可について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説しました。

日本滞在中に何らかのトラブルをおこしてしまい上陸拒否となったが日本への入国を再度希望している方はお人で悩まずに,是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

日本で働く外国人の状況

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「厚労省の発表 日本で働く外国人労働者が過去最多。」について解説します。

厚労省が1月31日に公表した外国人雇用状況によると、令和6年10月末時点で日本で働く外国人労働者は2,302,587人でした。前年比で253,912人増え、率にして12,4%の増加、2013年から12年連続で過去最多を更新しました。

厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

これを基に,外国人の雇用状況を解説していきます。

1.在留資格別外国人労働者の割合

1位~5位までは以下の通りとなっています。

①専門的・技術的分野の在留資格 718,812人、31,2%

②身分に基づく資格629,117人 27,3%

③技能実習470,725人、20,4%

④資格外活動398,167人17,3%

⑤特定活動85,686人3,7%

2.日本で働くことが認められる在留資格について

①専門的・技術的分野

教授、芸術、宗教、報道、専門職1号、2号、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文・国際業務・企業内転勤、介護、興行、技能、「特定技能1号、2号」

の在留資格が専門的・技術的分野の在留資格に含まれます。

このうち「技術・人文・国際業務」と特定技能の2つで専門的・技術的分野全体の外国人労働者数の約90%を占めています。

最近の傾向として、特定技能の外国人労働者数206,995人(前年比で68,477人(49,4%)増加しており「特定技能」の増加分だけで専門的・技術的分野全体の増加分の56%を占めています。「特定技能制度」とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。*JITCO HP

特定技能では「転職」は他の専門的・技術的分野における在留資格よりも大きく宣言されており、「同一の業務区分内又は試験等により

その技能水準の共通性が確認されている業務区分間」においてのみ転職が認められる場合があるという条件があります。

②身分に基づく在留資格

日本において有する身分又は地位に基づいて認められる在留資格です。

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格です。

身分に基づく在留資格の特徴として、就労について制限がないことがあげられます。

③技能実習

外国人技能実習制度により海外から日本の技術を修得するため日本に在留する外国人のために設けられた在留資格です。技能実習制度は、

我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設されました。

2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。*JITCO 「外国人技能実習制度とは」HP

2024年6月現在約39万人の外国人が「技能実習」で日本に在留しています。技能実習には1号から3号まであります。コロナ禍で一時減少しましたが、コロナ禍以降大きく回復傾向にあります。

④資格外活動

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生等)が対象です。*入管HP

例えば留学の在留資格で日本の専門学校や大学に通う外国人が授業後や長期休暇の間アリバイトをするときに資格外活動許可が必要となります。

3.外国人労働者数上位3国について

国籍別上位3か国はベトナムが570,708人(全体の24,8%)、中国が408,805人(17,8%)、フィリピンが245,565人(10,8%)となっています。

対前年増加率が大きい上位3か国は、ミャンマーが114,618人(前年比61,0%増の43430人増加。インドネシアが169,539人(39,5%増)48032人増加、

スリランカが39,136人(33,7%増)9863人の増加となっています。ミャンマーとインドネシアでの増加率が大きい理由として、

特定技能 留学 技能実習が前年度と比較して大きく増加していることが挙げられます。

最近の傾向として、特定技能の外国人労働者数206,995人(前年比で68,477人(49,4%)増加しており「特定技能」の増加分だけで専門的・技術的分野全体の増加分の56%を占めています。「特定技能制度」とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。*JITCO HP。特定技能では「転職」は他の専門的・技術的分野における在留資格よりも大きく宣言されており、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」においてのみ転職が認められる場合があるという条件があります。

4.外国人労働者数が多い上位3都府県

・東京585,791人(全体の25,4%)

・愛知県229,627人(10,0%)

・大阪174,699人(7,6%)

専門的・技術的分野と資格外活動(留学)は東京が一番多く、技能実習は愛知県が一番多くなっており、地域により外国人労働者の在留資格に地域性が現れています。

外国人の雇用に関して分からないことがある方やご不安なことがある方はこちらからお問い合わせください。