Author Archive

帰化許可申請と永住許可申請について

帰化許可申請と永住許可申請について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1.帰化とは,永住者資格とは何か

帰化とは外国籍者が日本国籍を取得することをいいます。

永住者資格とは、外国籍のままで在留期間に制限がなくなる在留資格のことを言います。

原則として1年以上の実刑が確定しない限り永住資格は失われません(一部例外あり)。

2.帰化申請と永住許可申請の申請要件について

帰化の申請要件については、国籍法5条(普通帰化)に規定されています。

(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること(住居要件)

(2)18歳以上であること(年齢要件)

(3)素行が善良であること(素行善良要件)

(4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこ とができること(独立生計要件)

(5)重国籍でないこと(国籍要件)

(6)日本国憲法を遵守し、暴力などで政府を破壊することを企てたり、主張しないこと

(憲法遵守要件)

以上(1)~(6)までが法律で定められた帰化の要件です。

また法律で定められていませんが、帰化申請の際の重要な要件として、日本語要件があります。日本国内で初等、中等教育を受けていない帰化申請者には日本語テストが課せられます。

テストがどの段階で行われるかはそれぞれの管轄の法務局により異なります。日本語テストのレベルはおよそ日本の小学校2~3年程度の国語力が求められます。ひらがな、カタカナ、漢字の読み書きが出題されます。

3.永住許可申請の要件について

どのような場合に永住許可が認められるかについて,法務省出入国在留管理庁ではガイドラインが策定・公開されています。

永住許可が認められるための条件は以下の通りとされています。

素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格において、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間ををもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。

* ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また難民認定を受けている者、補完的保護対象者の 認定を受けている者又は第三国難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

4.帰化許可申請と永住許可申請の相違点について

永住許可申請と帰化許可申請で求められる申請要件の違いとして、帰化許可申請で求められる重国籍でないことや憲法尊重擁護義務を除けば、永住と帰化申請で求められる要件には大きな違いはないようです。

但し、帰化申請の要件として法律では規定されていませんが、日本語要件があり、帰化申請の場合、日本語が全く出来なければ帰化は通りません(正確には帰化申請を却下されます)。

永住許可申請の場合、日本語要件がないので全く日本語が話せなくても永住資格が許可される場合も考えられます。

5.帰化申請と永住許可申請のどちらの取得難易度が高いか?

帰化申請と永住許可申請と取得難易度ですが、永住資格取得申請の近年の許可率は、2021年度の統計で、東京入管で5割強、名古屋入管で約5割、約半分が不交付になっています。

帰化許可申請の許可率ですが、ここ2~3年は92~93%。数年前は95~97%で、最近やや許可率が低下しています。

許可率でみると圧倒的に永住許可申請の方が許可率が低いですが、元々帰化許可申請の場合は永住者・特別永住者からの申請が多く、元々の申請者の基準が高いこと、法務局での帰化相談の段階で帰化許可になりそうな案件だけに絞って申請していることから判断すると、必ずしも許可率が取得難易度の証明にはならないように思います。

近年の永住許可申請の傾向をみると、永住許可申請の要件として「独立生計要件」を重視しており、永住許可後、生活保護になったり何らかの社会負担にならないことを念頭においているように感じられます。

一方帰化許可申請に対しては従来と比較してそれほど傾向に変化はないようです。帰化許可申請はこの申請者に日本国籍を認めてよいか、全方位的角度から審査されるのに対して、永住許可申請は特に永住し許可後生計を維持できるかという、「独立生計要件」を重視しているようです。

申請資料についてですが、帰化許可申請は永住許可申請の約3~4倍程度の分量になります。

審査期間は永住許可申請で4~6か月程度、帰化許可申請の場合は7か月~1年程度です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、帰化許可申請・永住許可申請を取り扱っております。

帰化許可申請・永住許可申請について申請をお考えの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

2024年入管法改正について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、2024年6月14日に改正された入管法について解説します。

2024年6月14日に入管法の改正案が参議院本会議で可決、成立されました。

「育成就労制度」出入国管理法など改正案 参院法務委で可決 NHK

今回の入管法改正の主な項目は以下4つです。

1.新たな在留資格である「育成就労」の創設

育成就労制度は技能実習の在留資格を廃止し、技能実習制度の代わりとするために設けられた制度です。

技能実習法を抜本的に改正して、技能実習法から育成就労法に改正します。

育成就労制度とは、特定の産業分野のうち就労を通じて技能を習得させることが相当なものに属する技能を要する業務に従事することを内容とします。

2.特定技能の適正化

特定技能機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部に委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとします。

3.不法就労助長罪の厳格化

外国人に不法就労する場合等の不法就労助長罪の罰則の引上げます。

今回の改正で、不法就労助長の罰則は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金から、5年以下の懲役又は500万以下の罰金に引き上げられました。

4.永住許可制度の適正化

永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加しました。

ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可します。

現在の入管法における在留資格の取消事由はこちらにある通りです。

今国会で可決された入管法は公布の日から施行される予定であり、2027年に施行される見込みです。

今回の入管法改正の問題となっている点として、以下の点が指摘されています。

永住許可の適正化

「永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由の明確化」の部分です。

これは法務大臣が永住を許可する要件として出入国管理及び難民認定法に規定する義務の遵守及び公租公課の支払いを明記し、故意に公租公課の支払いをしないこと等を永住者の在留資格の取消事由とし、永住資格の取消し事由を拡大したものです。

永住者資格は最終の在留資格となるものであり、在留資格の中で最も安定的な資格ですが、税金や社会保険の滞納を永住資格の取消し事由とするのは、永住者の法的地位を不安定にし、永住者の生活基盤を根底から覆すものとして批判が出ています。「公租公課」とは税金、社会保険料を指します。

税金又は社会保険料の支払いの未納については日本人の場合、延滞税の徴収や差し押えで対応しています。永住者にも日本人と同じように公租公課の不払いについては延滞税の徴収や差押えで対応できるのではないか、永住者に限って公租公課不払いの場合に永住資格まで取消すのは過大な処分ではないかという批判が出ています。永住者以外で在留外国人の公租公課未払いの扱いについてですが、公租公課の不払いによる在留資格の取消しについては、永住者資格以外の在留資格には規定はありません。

在留更新について規定した入管法第21条によれば、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する」とあります。

更新許可の判断について入管のガイドラインによると、在留更新許可の判断において審査要件は大きく8つあります。

公租公課の支払いは、8つある審査要件のうち「独立生計要件」(日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること)に含まれます。

そこで在留更新申請の判断において、独立生計要件が判断されることになります。

実際の在留更新申請手続きにおける許可率はどれくらいかというと、2022年度の統計によると、どの地方出入国在留管理局でも98%から99%と100%近い許可率であり、不許可率は1~2%となっています。在留更新申請手続きではほとんどの在留更新申請が許可されています。

独立生計要件や他の審査要件に抵触するため在留更新が認められないケースは、申請全体の1~2%以内に留まっています。

現在の永住許可申請は、在留資格を有する外国人の中でも比較的収入が多く、なおかつ規定された年数(通常は5年間の間で税金の滞納がない場合に永住許可申請を行い、永住申請者の中からさらにふるいにかけられ入管が永住許可が認められており、このような厳しい審査を経て許可された永住者は、この先日本で暮らしていく中で公租公課不払い等により独立生計要件の問題が発生するとは中々考えにくく、あってもごく少数と判断できます。

今国会での入管法改正前の国会の審議の中でも、永住者が公租公課を滞納するケースが多いという事実は示さておらず、永住資格取消事由となる「故意による公租公課の不払い」が実際どのくらいあるのか調査すらされませんでした。

「故意による公租公課の支払いをしないこと」を永住資格の取消し事由とする入管法の改正については、そもそも改正の立法事実があいまい、立法目的も不明確です。

このような漠然不明確な内容の条文により、永住者の生活基盤を根底から覆す危険にさらすことは、永住者の人権保障の点からみて妥当ではなく、早急に廃止すべきだと思います。

在留資格,永住許可についてご心配なことがある方やご不安なことがある方は,専門家にご相談ください。こちらからお問い合わせいただけます。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

日本人パートナーに先立たれた外国人配偶者の在留資格はどうなるのか?

在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する外国人が、在留期間中に夫と離婚や死別した場合、当該外国人の在留資格はどうなるのか?という点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

「日本人の配偶者等」の在留更新、変更許可のガイドラインについて

「行おうとする活動が申請に係わる入管法別表に掲げる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動」

(出入国在留管理庁ガイドライン)とあることから、原則として離婚や死別により、日本人の配偶者としての地位を失えば、日本人の配偶者としての在留資格の更新、変更許可は認められないことになります。

また入管法第22条の4第7項により、日本人又は永住者の配偶者が離婚又は死別により日本人又は永住者の配偶者としての活動を行っていない状態が6月以上続く場合は在留資格取消しの対象となります。

例えば長年日本人夫と連れ添い夫婦の間に日本人の子供がいて、その子供が日本の小学校や中学校に在学している場合でも、日本人の配偶者と離婚又は死別した外国人は日本人の配偶者としての活動が出来ないという理由で日本から退去しなければならないのでしょうか。

なお,配偶者が死亡した場合には,こちらのHPに従って必要な届出をしなければいけません。

法務省出入国在留管理局HP https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

配偶者と離婚や死別した場合、日本に引き続き在留する方法

日本人配偶者と離婚又は死別した場合の外国人の在留資格について、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である場合、「定住者」として在留資格を認める場合があります。

定住者の在留資格については、①一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの(定住者告示第1号~第8号まである)と、②個々に活動内容を判断して、その入国・在留を認めるもの(告示外定住)があります。

日本人配偶者と離婚又は死別して日本人配偶者の立場で活動できなくなった外国人の在留資格については、②の告示外定住として判断されます。

離婚後の定住ビザ,死別後の定住ビザについてはこちらの解説もご覧ください。

「出入国在留管理庁 入国・在留審査要領」によると、日本人配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する場合の許可要件について以下のように規定されています。

①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

②日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと

③公的義務を履行していること又は履行が認められること

上記の要件は日本人配偶者と離婚した元日本人配偶者の在留資格について、これらの要件を満たせば必ず「定住者」として在留資格が認められるわけではなく、最低限の許可要件を例示したものです。

日本人配偶者が死亡した後も引き続き日本に在留を希望する場合の許可要件についてですが、基本的に離婚して日本人の配偶者としての地位を失った場合と同じ許可要件です。

上記の要件を満たすことができる場合、離婚や死別して「日本人の配偶者等」の在留資格の要件を持たせなくなったとしても、「定住者」として日本に在留できる場合があります。

日本人パートナーと離婚又は死別したことで在留資格についてお悩みの時は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

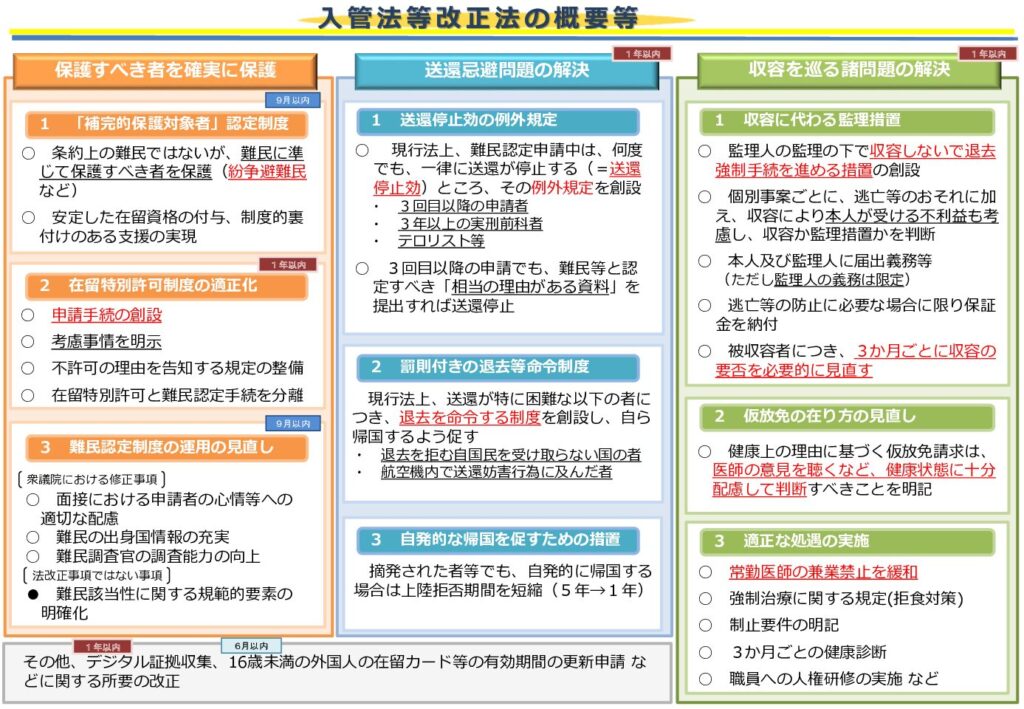

令和6年入管法改正について

Warning: Undefined array key "file" in /home/itso27/visa-bengoshi.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1774

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が令和6年入管法改正について解説します。

法改正の概要はこちら

昨年の6月に改正された出入国管理及び難民認定法が今年の6月10日から施行されます。

昨年改正された入管法の改正の柱は大きく分けて3つありました。

その3つの柱とは、①保護すべきものを確実の保護②送還忌避問題の解決③収容をめぐる諸問題の解決の3つです。

この3つの改正事項の中で最も大きく取り上げられたのが②送還忌避問題の解決です。

送還忌避問題の解決における主要なポイントは、これまで難民申請において一律に認められていた「送還停止効」に例外を認めるという規定です。

これまでは例え対象者が退去強制事由に該当していたとしても、難民申請をしている間は一律に退去強制手続きが停止されました。

従って例え長期の実刑判決を受け服役した場合等で退去強制事由に該当し本来なら退去強制処分がなされる場合であったとしても、送還停止効により本国に送り返されることはありませんでした。今回の改正法ではこの「送還停止効」に例外を設け、①3回目以降の難民申請者②3年以上の実刑に処せられた者③テロリスト等、には難民申請手続き中であっても送還させることができることになりました。

ここでいう送還とは退去強制手続きにより本国又は第三国に送り返すことを指します。

送還停止の例外は入管法第61条の2の9第4項に規定されており、入管法24条が定める退去強制手続事由と密接に関連しています。

この条文では「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。」との規定があり、既に退去強制事由に該当する者が3回目の難民申請をした場合に、難民の認定を行うべき相当の資料を提出した場合に限って退去強制手続きを行わない(送還しない)という規定です。

既に退去強制事由に該当するこれまで2回以上難民申請をして不認定となった者は、3回目で同じような内容で申請をしても、難民と認めるに足りる相当の理由がない限り難民申請を認めず退去強制処分とするというものです。

ここで注意すべきなのは、既に退去強制事由に該当する者が3回目の難民申請をしても難民として認めるべき相当の理由がなければ退去強制手続きが停止しない(送還停止効を認めない)ということです。

元々退去強制事由に該当していない人であれば、3回目の難民申請を行いそれが認められなかった場合も、強制送還されるわけではありません。

強制送還されるには入管法24条に規定された退去強制事由に該当していることが必要であり、退去強制事由に該当していない難民申請者にこの規定は適用されません。

マスコミの報道が大変わかりにくいこともありますが、難民申請3回目以降が強制送還対象というのは、元々強制送還の対象者が難民申請をした時に申請出来るのは2回までであり、3回目以降は送還停止効(退去強制処分が一時停止される状態)が認められず強制送還になる、という規定なのです。

入管がこの規定を設けた狙いは、退去強制処分の対象者が退去強制処分を受けることを避けるため、本来難民申請に該当しないにもかかわらず、自分は難民であると主張して退去強制処分を逃れることを防ぐことが目的があるようです。

これまでは、「難民申請を繰り返す=日本での在留状態の時間稼ぎ」と考えられていたのです。

送還逃れの為の長期の服役者にもこの規定は大きな影響を及ぼすことは考えられますが、それよりもこの規定で影響を受けるのは、難民申請をしている仮放免者だといえます。

仮放免者は,退去強制事由に該当しつつも何らかの事情により入管施設に収容されない人たちですが、難民申請者の中には退去強制事由に該当するが、仮放免処分を受け入管に収容されずに生活している外国人が少なからずいます。

このような人たちは3回目からの難民申請には送還停止効が認められなくなることから、以降の難民申請で不認定と判断されると退去強制処分となり、本国に強制送還される事が現実味を帯びてきます。

この規定が施行されれば、理屈上は仮放免中の難民申請者はいずれ日本からほぼ消滅することになります。

それを考えると法改正により仮放免中の難民申請者に与える影響は非常に大きいといえます。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

同性婚カップルの在留資格

同性婚カップルの在留資格について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

外国人同性婚カップルの在留資格は認められるか?

同性婚を法的に認めるべきか否かについて、最近日本国内で議論が盛んになってきています。海外の国々では同性婚を認めている国も多くあります。

2023年現在、196か国中37か国で同性婚が認められています。

同性婚を認める代表的な国としてアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリア、台湾等があります。

日本はどうかというと現在日本では法律上同性婚を認めていません。

日本人同士、日本人と外国人の同性同士での結婚は、日本では法律上認められていないため、日本の市町村役場で同性婚者の婚姻届けが受理されません。

海外の同性婚カップルの在留資格について

海外の同性婚カップルには、「日本人の配偶者等」のようにあらかじめ法で定められた在留資格は存在していないため、在留資格認定証明書での申請が出来ません。

そこで双方の本国で同性婚が認められたカップルに日本で在留資格が認められるのかが問題となります。

入管法上「同性婚の配偶者」という在留資格は存在していないので、配偶者という身分によっては在留資格は認められませんが、「特定活動」という在留資格で同性婚者の在留資格を許可することがあります。

これは「日本人の配偶者」等と違って日本の法律で認められたものではなく、あくまで運用上認めているものです。

平成25年10月18日に法務省の担当課長から各地方入国管理局支局長あてに「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について」という内容で通知がなされました。

同性婚カップルの一方が適法な在留資格を取得し日本で経済的に独立した生活を営むことが可能な状態にある場合を前提として、もう一方のパートナーに在留資格を認める運用がなされています。

参考:同性パートナーの在留資格 東京弁護士会 性の平等に関する委員会

同性婚者の在留資格が認められる要件として、主に以下の3つがあります。

1.同性婚の双方の本国で法律上同性婚が正式な婚姻として認められていること。

2.呼び寄せる側のパートナーに呼び寄せる相手方を扶養できるだけの経済力があること。

3.呼び寄せる側パートナーが日本で就労が可能な在留資格を有していること。

在留資格申請の方法として、既に日本にいる一方のパートナーが日本から海外にいるパートナーを家族訪問等の短期滞在で呼び寄せます。

同性婚のパートナーを呼び寄せ後、短期滞在の在留期間内に「短期滞在」から「特定活動」に在留資格を変更します。

同性婚のカップルに認められる「特定活動」には原則として就労が認められていません。

従って日本で仕事をしたい場合は資格外就労の許可を得ることが必要です。また仕事は週28時間までしか認められません。

「特定活動」の在留資格を取得するにあたり、入管に提出する申請書類は定住者の配偶者が「定住者」の在留許可を取得するために必要な書類とほぼ同じです。

管轄の入管に短期滞在から特定活動に在留資格変更申請を行い,変更許可が認められれば「特定活動」が在留資格が与えられます。

日本が法律上同性婚を認めるようになれば、同性のパートナーの在留資格も大きく変わっていくでしょう。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

永住資格が取り消される場合について

永住資格の取消し事由追加について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

2024年の国会で入管法の改正案が審理され、可決された場合には入管法が大きく変わります。

主要な改正点は2点あります。

一点目は、技能実習制度が廃止され新たに育成就労制度が設けられ関連する出入国監理及び難民認定法の一部の改正。

二点目は、永住資格の取消し事由が追加です。

永住資格が取り消される場合

育成就労制度と永住許可の取消し事由については一見無関係なようでいて、実は無関係ではないようです。

新たに設立される育成就労制度や特定技能1号、2号等による将来的な外国人労働者の受入れの急増に伴い、増加した外国人労働者が永住資格者に移行する場合に備えて、経済的に余裕のない永住者を増加させないために、今回の国会での入管法改正により「故意に公課の支払いをしないこと」を永住資格の取消し事由として追加したとみるのが妥当です。

「故意に公課の支払いをしないこと」とは、意図的に税金をごまかしたり隠したりして、本来の収入に見合った納税をしないことです。

永住資格は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分による在留資格の場合等を除いて、原則として日本での在留期間が継続して10年以上、そのうち就労資格が5年以上あることが最低限必要であり、直近過去5年分の収入、納税状況、直近2年分の社会保険加入状況が審査されます。

指定された期間内で税金の滞納や社会保険の未払いがあるとまず永住許可は取得できません。

永住権の取得が難しくなる?

近年永住資格許可は大変ハードルが高くなっており、税の滞納や社会保険の未納がないのは当然として、特に収入の要件が厳しくなっています。

実務を通しての実感として、扶養家族の有無や人数によって多少の変動がありますが、今の永住申請は収入に関しては日本人の平均年収程度は必要とされているようです。

日本人でも社会保険未納や税金の滞納、平均年収に届かない家庭は相当数いるだろうことを考えれば、現在の永住資格審査は日本で暮らす外国人に平均的な日本人以上の生活水準を求めていることになり、実感として永住審査は10年~20年前と比べるとかなり審査が厳しくなっていると思います。

20年~30年前に永住資格を取得した方に話を聞くと昔は本当に永住資格を取得するのが容易だったということです。

今後は税金を最低5年分期限通りにきちんと払って永住審査を取得しても、将来も永続的に永住資格が認められるわけではなく、永住資格取得後に税金の滞納が発生すると永住資格取消しのリスクが発生するということになります。

これから永住が本当に取り消されるのか?

「永住資格を取消されたくないなら、税金をきちんと払えば問題ないじゃないか?」という見解もありますが、日本人でも会社をやめたり倒産して一時的に職を失ったりした場合に税金の滞納が発生する場合もあると思います。

日本人の場合は税金の未納があっても延滞税を払って分割支払いにしてもらうとか、預貯金から差し押さえたりする処分がなされる場合がありますが、決して日本国籍までは失われません。しかし永住資格者の場合、税金の未払いがあれば在留資格まで取消されて日本に滞在できない危険が生じる点で、永住資格取得者にとって今回の改正はかなり厳しいものになっていると思います。

条文上は「故意に」=意図的にわざと税金を払わなかった場合に永住資格が取消されるとなっていますが、「故意」の判断は入管が判断して、永住資格を取消すか否かも入管が判断するので、いわば検察官と裁判官の役割を入管が同時に担う立場であることに鑑みれば、在留資格の判断において極めて大きな裁量権を有する入管は、「故意」の判断において入管側が第三者のチェックなく独自に解釈することも想定され,人権保障上の観点からも問題が生じるかもしれません。

これまでの実務で扱った経験上税金を滞納していながら在留申請したケースも少なからず扱ってきましたが、そのような場合でも在留資格の申請は認められていたので、おそらく税金を滞納しているから永住資格をすぐに取消すというにはならない思います。

現在の運用では、永住資格は7年に一度永住資格の更新手続きを行いますが、手続上納税・課税証明書の提出は義務付けられていません。

そこで今後永住者の税金滞納は一体どうやって入管側が把握するのか問題となります。

現在でも約90万人いる永住者の一人一人の納税状況を入管側が全て捕捉出来るのかというと物理的にまず不可能でしょうし、そうなると永住資格も他の在留資格と同じように納税・課税証明書の提出を義務づけるのかという話になり、永住更新手続きの運用の在り方も変更する必要が出てきます。

おそらく永住資格については今後も運用の大幅な見直しや法改正があることが予想されます。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

外国籍の子供が日本国籍を取得する方法

外国籍の子が日本国籍を取得する方法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

国籍取得のための方法

日本に在留する外国人が日本国籍を取得する方法には、1出生 2届出 3帰化の3つの方法があります。

国籍取得に関しては国籍法に定めがあり、出生による取得に関しては国籍法2条、届出による取得は国籍法3条・17条、帰化による取得は国籍法4条~9条にそれぞれ規定されています。

出生によって国籍を取得する場合

外国籍の子が出生により日本国籍を取得する方法として、国籍法2条では以下のように定めています。

(出生による国籍の取得)

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

二 出生前に死亡した父がした父が死亡の時に日本国民であったとき

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しない

とき

【条文解説】

一項、二項は父母両系血統主義、三項で補充的に生地主義を取り入れています。

国籍法二条でいう「父」又は「母」とは、子の出生の時に、子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます(嫡出子)。

従って、法律上の親子関係にない父又は母から生まれた子(非嫡出子)の場合については適用がなく、

母の胎内にいる間に「父」又は「母」から認知されている場合は出生によって日本国籍を取得しますが、

出生後に「父」又は「母」から認知された場合は、出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので、出生により日本国籍を取得することはありません。

認知する場合

次に認知について解説します。

1.認知の【届出条件】として

(1)日本人の父が嫡出でない子の真実の父であり、自己の意思によって届出をすること

(2)子の出生時、母が独身であったこと

注:「嫡出でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を「嫡出でない子」といいます。

なお、母親が婚姻中に懐胎した子は婚姻関係にある夫の子と推定されます(民法772条)。認知の【届出人】は、認知する日本人父本人(代理人不可)です。

2.外国籍である未婚の母から生まれた子は母親の国籍のみ取得します。

子の国籍取得は国籍法第三条による届出による国籍取得となります。

また子の認知の際、認知に関する法の適用において、父の本国法(国籍法)と子の本国法のどちらかが適用されるかが問題となりますが、

この場合にどちらの法を適用するかについては、法の適用に関する通則法第二十九条で定められています。

法の適用に関する通則法

(嫡出でない子の親子関係の成立)

第二十九条 嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件も備えなければならない。

2 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。

【条文解説】

嫡出でない子と父との親子関係の成立は、「父の本国法」すなわち国籍法により判断され、子との親子関係については子の本国法により判断されます。

認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件も必要となります。

国籍法二条一項、二項、三項に該当しない場合、例えば出生の時に両親が婚姻状態にない間柄から生まれた子のような場合は、出生による国籍取得の場合にあたりません。

このような場合は、国籍法三条による届出による国籍取得となります。

(認知された子の国籍の取得)

第三条 父または母が認知した子で十八際未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父または母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

【条文解説】

出生による国籍取得には年齢制限があり、認知の時で十八歳未満に限られています。

十八歳以上になると国籍法三条による届出による国籍取得は出来ません。

この場合は届出による国籍取得ではなく、国籍法4条~9条に定めにあるように帰化により

国籍取得を図ることになります。

帰化の手続きについてはこちらで解説しています。

以上のように外国人の子が日本国籍を取得するには大変複雑で困難な手続きとなります。

外国人の子の日本国籍を取得したい場合、専門家である弁護士・行政書士のサポートを得ることは、子の日本国籍取得の可能性を高めるうえで大変有効です。

外国人の子の日本国籍取得をお考えの際は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

国籍法11条1項と在留資格・帰化について

日本人が自分の意思で他の国の国籍を取得したらどうなるのか?

架空の事例です。

日本在住のBさん、東京都在住。A国に本社のある外資系IT企業G社日本法人に勤務しています。

上司を含め職場の多くがA国籍であることから、自分もA国籍である方がなにかと都合がよいだろうと考え、特に深い考えはなく数年前にA国籍を取得しました。

A国籍を取得してからしばらくして、とあることがきっかけで自分の戸籍を取り寄せたところ自分が戸籍から除籍されているのがわかりました。

これはいったいどういうことなのか、Bさんにはなぜ自分が戸籍から除籍されているのか全く身に覚えがなかったのですが、

数年前に仕事の都合でA国籍を取得したことを思い出しました。

今は仕事で忙しく、自分がA国籍を取得していた事実をすっかり忘れていました。

戸籍から除籍されているBさんは、このまま日本国民として暮らしていけるのでしょうか?

Bさんは海外旅行の時、日本のパスポートを使用できるのでしょうか?

そもそもBさんは日本人なのでしょうか?

解説

関連条文として:国籍法11条1項

「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」

日本国民が自己の意思によって外国籍を取得した場合は、外国籍を取得すると同時に日本国籍を喪失します。

このように日本国籍喪失を認める最も大きな理由として、国籍単一の原則を実現するために重国籍の発生を防止することにあります。

自己の意思により外国籍を取得した場合に日本国籍を失うことを知らなかった場合でも日本国籍は失われるのか?が問題となりますが、国籍法ではこの点についてどのように扱っているのかというと、本人の国籍喪失の意思があるか否かにかかわらず日本国籍は失われる、としています。

自己の意思で日本国籍を喪失させる意思はなくとも、他の国籍を取得したと同時に日本国籍は喪失されるという扱いをしています。

Bさんの事例のように、知らないうちに戸籍から除籍される事態もありうるということです。

国籍法では日本国民が外国籍を失った時は日本国籍を失うとありますが、ではどうやって国は日本国民が外国の国籍を取得した事実を把握できるのかというと実のところ国は国民が外国の国籍を取得した事実を正確に把握する方法はないということです。

日本国籍をはく奪されるかどうかは運しだいという事になります。

法務局や入管は国籍法11条1項の効果として、「実質的」に国籍が失われている状態にあるとしています。

日本国民が他国の国籍を取得すると同時に「実質的」に日本国籍を失いますが、戸籍からは削除されずにそのまま残っていることから「形式的」には国籍は残っている状態です。

実質と形式の「ずれ」が生じているので、ずれを是正する必要性が生じます。

関連条文として:戸籍法103条

「国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外にいるときは、事実を知つた日から三箇月以内)に」、国籍喪失の手続きをしなければなりません。

方法としては、本人、配偶者又は四親等内の親族が管轄の市町村役場で国籍喪失の手続きを行い、市町村役場の戸籍担当部署の担当職員が法務局の許可を得て戸籍を訂正します。

国籍法11条1項により、日本国民が他国籍を取得すると同時に日本国籍を失った場合、他国籍を取得した本人の日本での立場はどうなるのかが問題となります。

国籍法11条1項により日本国籍を失った場合は、引き続き日本で生活していくためには、日本で生活する外国人として新たに在留資格を取得する必要であります。

この場合、国籍喪失届の提出が戸籍法に定められた期限内であれば、在留資格の取得(入管法第22条の2)による在留申請手続きとなります。

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続きを経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留使用とする場合に必要な在留許可です。

戸籍法103条で定められた国籍喪失の届出期間を大幅に経過していた場合、例えば他国の国籍を取得してから数年が経過した場合はどうなるのかというと、この場合は在留資格の取得(入管法第22条の2)による手続きではなく、在留特別許可による手続きによることが考えられます。

海外の国籍を取得したことにより日本国籍を失った状態で日本に滞在していることでオーバーステイ状態と判断され、オーバーステイの状態から新たに在留資格を取得する在留特別許可の方法で在留資格を取得することになります。

日本国籍に戻りたいときは、在留許可を取得してから帰化申請手続きを行うことになります。

このように国籍法11条1項と在留資格取得・帰化の関係は非常に複雑です。

日本で生活しているが、他国の国籍を取得したことにより日本国籍を失って困っている方、

他の国の国籍を取得したことによりいつ日本国籍が失われるのか不安に感じている方は、お一人で悩まずに是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

2024年6月からの入管法改正部分について

2024年6月施行の入管法改正部分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

入管法改正の柱

2023年5月に

(1)保護すべき者を確実に保護

(2)送還忌避問題の解決

(3)収容を巡る諸問題の解決

の3つを柱とする入管法の改正が行われました。

昨年度の入管法改正では、「(2)送還忌避問題の解決」に向けた改正が大きくマスコミに取り上げられました。

その内容として、現行法上難民認定申請中は、何度でも一律に送還が停止する(送還停止効)ところ、その例外規定が設けられ、3回目以降の難民申請者、3年以上の実刑前科者、テロリスト等と列挙された者について、送還停止効の例外を設けて3回目以降の申請の場合、「相当の理由がある資料」を提出しなければ送還停止効を認めずに日本から本国に送還とするというものです。

この改正については多くの反対意見があり、特に3回目以降の難民申請者に対して「相当の理由がある資料」がなければ送還停止効を認めないという改正については、迫害され難民として避難した者を迫害した地域に再度送り返すものとして人権上重大な問題があるとの強い反対意見がありました。

本ブログでは「(2)送還忌避問題の解決に向けた法改正」よりは注目度は低いものの入管法改正の大きな3つの柱の一つとして重要度の高い「(3)収容を巡る諸問題の解決に向けた入管法の改正について」解説します。

収容を巡る諸問題の解決に向けた入管法の改正の目的

「収容を巡る諸問題の解決に向けた入管法改正の目的」として以下3つの目的があります。

(1)収容に代わる監理措置

(2)仮放免の在り方の見直し

(3)適性な処遇の実施、の3つです。

収容に代わる監理措置にはどのようなものがあげられるかというと、

・監理人の監理の下で収容しないで退去強制手続きを進める措置の実施

・個別事案ごとに、逃亡のおそれに加え、収容により本人が受ける不利益も考慮し、収容か監理措置かを判断

・逃亡の防止に必要な場合に限り保証金を納付

・被収容者につき、3か月ごとに収容の要否を必要的に見直す

というものがあげられます。

「収容に代わる監理措置」の規定が設けられた理由

現在の入管法の規定では、退去強制手続の過程において、容疑者が入管施設に収容されることがあり、

「退去強制事由に該当すると思われる場合に収容する収容令書による収容(39条1項)」、収容令書による入管施設への収容は、行政処分の中でも身体の拘束を伴う最も厳しい処分の一つです。

このように過酷な処分を緩和する手段として、法39条1項に該当する場合でも、収容令書による収容に代わり、あえて収容せずに退去強制手続きを進めるための方策として、収容に代わる監理措置が設けられました。

次に「監理措置」の規定について条文から運用と手続きの内容ついて条文を見てみます。

オーバーステイ等の事由により退去強制手続の対象となった者をを入管施設に収容する代わりに、親族や知人など、被退去強制手続き者本人の監督を承諾をしている者を「監理人」として選び(44条の3)、彼らの監理の元で逃亡等を防止しつつ、収容しないで退去強制手続を進めます。

形式上は「原則収容」となっている入管法の規定を改め、個別事案ごとに主任審査官が、被退去強制者の請求又は職権で被退去強制手続き者の逃亡、不法就労活動の程度に加え、本人が受ける不利益の程度も考えたうえで、収容の要否を見極めて収容か監理措置かを判断します(44条の2第6項)。

報酬を受ける活動の許可として、主任審査官は、「被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認めるときは、被監理者の申請により、監理人の監理の下で、被監理者が雇用契約に基づいて報酬を受ける活動を行うことを許可することができます。

生活の安定を与えることによって、不必要な収容及び長期収容を防止するという趣旨です。

注意すべきポイントとして、報酬を受ける活動の許可は退去強制令書による収容の場合は認められていません。理由として、退去を強制すべきなのか、いまだはっきりしない段階にある者に対してある程度の「利益」を認めたものということが挙げられます。

保証金(44条の2第2項及び6項)保証金は、監理措置に付される者による逃亡又は証拠隠滅の防止に必要と認めるときは、300万以下の額の保証金を納付させることができるとされています。

監理措置の取消し(44条の4)期限までに保証金の納付がない、必要な時に代わりに選定されるべき監理人がいない、逃亡・証拠隠滅の事実又はそうすると疑うに足りる相当の理由がある、許可を受けずに報酬を伴う活動をしている等の事由があったときは、主任審査官は、監理措置を取消すことができるものとされました。

ビザ・在留資格の手続きについてお困りのことがある方は専門家にご相談ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。

二重国籍の問題とは

二重国籍について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

次のような報道がありましたので,それを基に解説をします。

みずからの希望で外国の国籍を取得すると、日本国籍を失い、二重国籍が認められない国籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は2日までに原告側の訴えを退ける決定をし、「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。

日本の国籍法は、外国の国籍をみずからの希望で取得した場合、日本国籍を失うと規定していて、二重国籍を認めていません。

国籍法の規定が、憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は2日までに原告側の上告を退ける決定をし、「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。これについて、スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った人など、8人は「意思に反して国籍を奪う法律の規定は個人の尊重を定めた憲法に違反し、無効だ」と主張して、国に日本国籍があることの確認と賠償を求めました。

2審の東京高等裁判所は今年2月、「複数の国籍を認めると、どの国が個人を保護するかをめぐって国家間の摩擦が生じたり、納税や兵役などの義務について矛盾が生じたりするおそれがある。

国籍法の規定は、その原因となる二重国籍をできるかぎり防ぎつつ、国籍を変更する自由を保障していて合理的だ」として、1審に続いて憲法違反ではないと判断して、訴えを退けました。

原告側は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は、2日までに上告を退ける決定をし、国籍法の規定は「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。

「二重国籍認めないのは“憲法に違反せず” 上告退け確定 最高裁NHK 2023年10月2日 17時52分」

この裁判は外国籍を取得すると日本国籍を失うとする国籍法の規定は憲法に違反すると原告側が裁判所に訴えた事件です。争点となった国籍法は国籍法11条1項です。

では国籍法11条1項の条文を見てみます。

〔国籍の喪失〕

第11条 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、日本の国籍を失う。

「自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、」とはどのような状況かというと、例えば日本人がアメリカにある企業に就職した。あるいは科学者等がアメリカの大学に研究目的で渡米して、アメリカの土地柄や会社、研究所が自分に合っていた等の理由で、最初はアメリカの永住権を取得して、そのうちアメリカで市民権を得たいのでアメリカ国籍を取得するといったことが考えられます。

日本人がアメリカ国籍を取得するとどうなるかというと、国籍法11条1項の手続に従うと、アメリカ国籍を取得すると自動的に日本の国籍を失います。自動的に失うとはどのような意味かというと

アメリカ国籍を取得するのと同時に日本国籍を失うということです。

この場合日本国籍を失っていても日本の戸籍簿に反映されているわけではないので、「実質的に失われている」と表現されます。

アメリカの国籍を取得していながら同時に日本の国籍も保持しておきたいとするのは認めません、

いわゆる二重国籍は認めませんというのが国籍法11条1項の趣旨です。

この場合、自分は日本国籍を失う意思はなかった。日本国籍を失うのならあえてアメリカ国籍を取得することはなかったと言い張ってもそれは後の祭りとなります。

法務省側から言うと、国籍法11条1項に「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と書いてあります。

法律で書いてあることに気が付かないのはあなたの責任で、こちらではきちんと法律に従った運用をしています。と言う見解です。

今問題になっているのは、国籍法11条1項の存在を知らず外国の国籍を取得したことで、自分の知らないうちに日本国籍を失った元日本人の方たちが少なからず実在していることです。

ここでは日本のパスポートの使用がどうなるのかということや、そもそも自身の日本人であるというアイデンティティはどうなっているのかが問題となってきます。

国籍法11条1項の問題は二重国籍に関する問題ですが、外国人が日本国籍を取得する場合の方法として帰化があります。

外国人が日本国籍を取得する場合と日本人が外国籍を取得する場合では扱いが異なります。

外国人が日本に帰化をすると日本に帰化をした外国人は元の国の国籍を離脱しなければ二重国籍となりますが、国籍法では帰化をした日本国籍取得者に本国での国籍を離脱することを強制する手続きは取っていません。

あくまで本国の国籍を離脱するか否かは自身の判断にゆだねられます。それゆえ日本国籍と本国の国籍の二重国籍が発生する余地が生じます。

しかしながら日本人が海外で外国の国籍を取得すると自動的に日本国籍を失うので、二重国籍が生じる余地はない、ということになっています。

国籍法第11条1項の規定は、日本人が海外国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を喪失させる規定ですが、本人が例えこの条文を知ってても知らなくても(国籍法11条1項を知らないことに過失がなくても)外国籍を取得した日本国籍者は外国籍を取得した瞬間に日本国籍を失い外国人であることが確定されるというわけです。

せめて外国国籍を取得したことをもってあなたは日本国籍を失いました、と法務局から通知でもあればいいのですが、現状ではそれもありません。

従って外国の大使館や海外の外資系企業に勤務していて、周囲がみんな外国籍だから自分も周囲の人と同じ国籍を取得してみようかな、くらいの気持ちで海外にいる間にその国の国籍を取得して、しばらくたって海外の国籍を取得したことも忘れたころに日本に帰国すると、いつのまにか自分が知らない間に日本国籍を失っていた、ということもあり得るわけです。

自分はずっと日本人と思っていたのに知らないうちに日本国籍を失っていてなぜか外国人となりしかも日本にいる間は外国人として在留資格を取得していないので不法滞在状態になっているという、

これまで想像すらしていなかった恐ろしい現実に直面する危険性があるという事です。このように日本人が他の国籍を取得するという事は、同時に日本国籍を失う事と直結するということです。

海外の国籍の取得を希望する方は、是非国籍法11条1項について覚えておくとよいと思います。

日本国籍の喪失に関わる極めて重要な規定となっています。

国籍に関してお悩みの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。